渤海之滨的天津,以其悠久的历史、深厚的文化积淀和独特的地理位置,孕育产生了独具魅力的民族民间文化。早在20世纪50年代,天津市就建立了天津京剧团、天津评剧团、天津杨柳青画社、天津泥人张彩塑工作室和天津市艺术学校,加强对非遗的传承与保护。进入21世纪,根据国务院和文化部的部署,全市深入开展了非遗普查工作,建立起非遗保护名录体系,共普查非遗项目547项,21项入选国家级非遗名录,93项入选市级非遗名录,228项入选区县级非遗名录;现有国家级传承人14人,市级传承人119人,全市非遗保护工作进入了新的发展阶段。同时,我市在非遗场馆建设、组织机构建设、专家咨询队伍建设、专项资金投入等方面也开展了大量卓有成效的工作,为全市非遗保护工作营造了良好的发展环境和舆论氛围。

生产性保护作为非遗保护的重要手段在我市非遗保护实践中历来予以高度重视,其中,以杨柳青木版年画和泥人张彩塑的生产性保护工作最为典型。杨柳青木版年画的保护单位天津杨柳青画社、西青区文化局和泥人张彩塑的保护单位天津泥人张彩塑工作室认真贯彻国家制定的“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针,以经济带动保障非遗项目有序传承发展,取得了社会效益和经济效益双赢。

天津杨柳青画社注重传统技艺保护传承的同时,成立了年画艺术公司,下设经营点,形成了年画销售的经济支点,并不断整理挖掘和开发新产品及衍生品,在加大年画艺术产业运作的同时定位美术出版,首创4开本美术画册,还原画作品质,深得读者和美术业界的认可。多年来,画社通过对民间艺术的普及和发展、图书市场的深入探索、经营业态的不断创新,逐渐构建起适应自身发展的产业结构,培育出自己的品牌产品,多年来,画社年销售突破千万余元,并以15%的速度逐年递增。

西青区文化局打造的杨柳青年画一条街(明清街)为杨柳青年画提供了集中展示和销售的载体,以原始的作坊形式展现杨柳青木版年画的生存状态。全街依照“明清营造法”设计建设,按照中国北方商贸老街风格建筑,共有年画作坊60余家,整合了年画资源,再现了古镇杨柳青明清时代商贾云集,“家家会点染、户户善丹青”的街景盛况。每家作坊都各有特色,既是年画的生产、加工空间,也是年画的展示、教习场所,在生产销售中坚持了杨柳青木版年画的本真性、完整性和核心技艺的保护与传承。

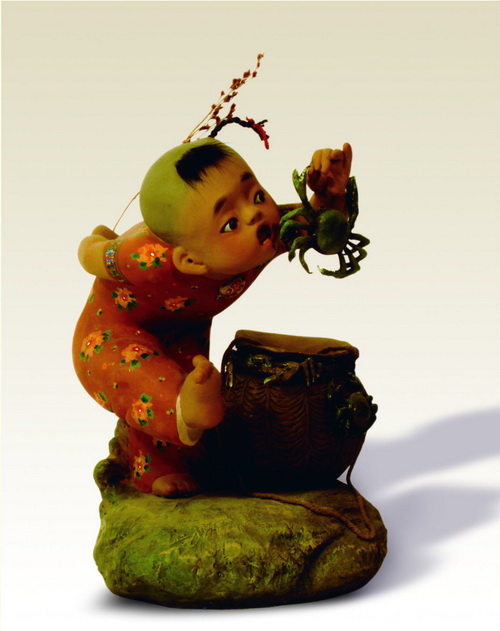

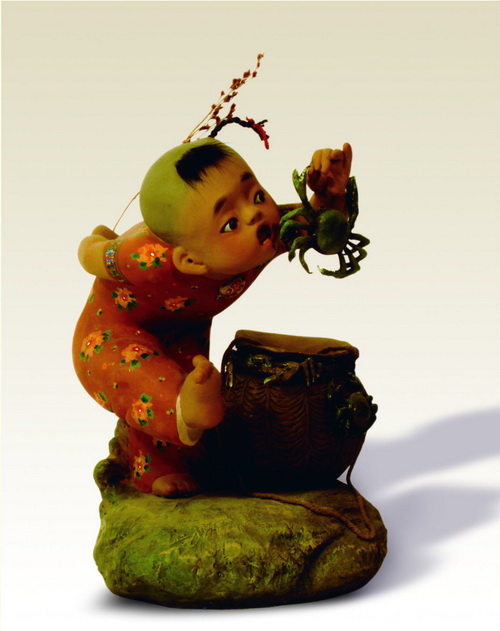

天津泥人张彩塑工作室认真探索本真性保护和生产性保护的关系,注重传统技艺的发掘和传承,每年拿出专项经费对历年创作的作品进行修复和造册,定期开展学术交流和研讨,对传统技艺进行归纳和整理,使作品既保留泥人张彩塑的传统工艺又具有时代元素。在创作精品的同时,工作室尝试开发了一些生产性泥人作品,并成立了创作生产部和礼品开发部,开发各种档次的泥人作品,以满足各阶层的需要,并取得了良好的经济效益,生产经营总收入到2007年已突破千万元,并逐年递增。