2019年湖北省“文化和自然遺產日”武漢市主會場效果圖

漢劇公益演出活動

漢陽區江欣苑社區高龍

不斷完善非遺法規制度保障體系

2016年11月,武漢市頒布實施了《武漢市非物質文化遺產保護條例》(以下簡稱《非遺條例》)。這是全國副省級和省會城市第一部非遺保護的地方性法規。這部法規強化以傳承人為核心的主體地位,突出整體性立體型保護理念。為配合《非遺條例》的貫徹實施,武漢市還配套制定了5個規范性文件:非遺項目認定與管理辦法、傳承人認定與管理辦法、專項資金管理辦法、聯席會議制度、專家委員會章程,從而為非遺保護提供了堅實保障。今年,武漢市人大常委會還將對《非遺條例》執行情況進行檢查。

武漢市開展戲曲進校園夏令營活動

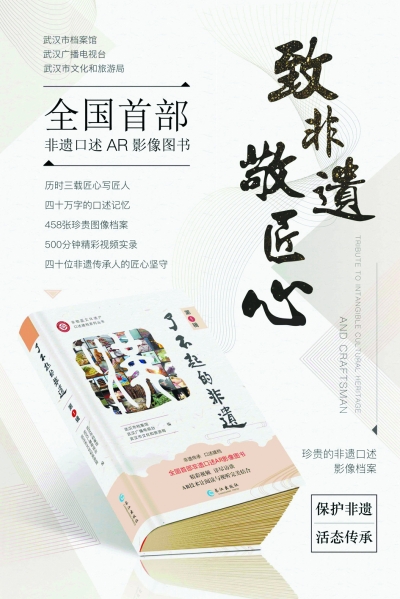

《了不起的非遺》新書發布海報

傳統青銅打擊樂器(編鐘)鑄造技藝

非遺之美融入生活

非物質文化遺產來源於人們的日常生活,涵蓋了生活的方方面面,其審美性和實用性融匯於人們的生活生產實踐,曾服務、溫暖與滋養了一代又一代人。武漢市通過多種方式,使傳統非遺融入群眾日常生活,讓非遺在融匯與新生中提升城市的文化氣質。

利用活動讓老百姓了解非遺。“過早”在武漢是生活習俗,更是情趣和文化。今年年初,“2019武漢非遺過早節”在武昌戶部巷拉開帷幕。蔡林記熱干面、老謙記豆絲、四季美湯包等名店依次擺開展位。各色經典早餐品種應有盡有,由非遺特色小吃傳承人領銜制作,師傅們現場講解,游客還能免費品嘗。漢味早餐的故事伴著熱騰騰的蒸汽飄香四溢,讓外地游客體驗了一次好吃好看還好聽的武漢“過早節”。除了“過早節”,每年還有武漢“煨湯節”等非遺飲食品嘗與優惠展賣活動,大大增加了人們對非遺的認知度。

利用非遺作品關注現代生活。武漢市退休職工劉士標和他的徒弟毛明月創作的雕花剪紙藝術作品,很多都反映了近5年來武漢市的發展變化,比如《長江主軸》《在世界級的東湖綠道享詩意棲居》《光谷國際網球中心》等在刻畫出武漢萬千美景的同時,還展現了新時代的新內容。

開發非遺文創產品。利用國家級非物質文化遺產漢繡的各種文化元素開發了一系列文創產品,漢繡手機殼、杯墊、筆記本、扇面、手包等,讓古老的漢繡也變得非常時尚。

蘇恆泰油紙傘

葉開泰中醫藥文化街區

漢繡黃鶴樓

塑造非遺展示品牌

這些年來,武漢非遺催生呵護了一批獨具“漢味”的非遺品牌。

擦亮老字號非遺品牌。武漢市對很多老字號非遺項目比如蘇恆泰油紙傘制作技藝、葉開泰傳統中醫藥文化、揚子江傳統糕點制作技藝等高度重視,在繼承傳統的基礎上不斷創新,將藝術文化、生活需要、科技手段等有機運用到產品或服務中去,加強生產性保護,為老字號發展提供良好環境。去年6月份,葉開泰中醫藥文化街區盛大開街,街區目前還被納入湖北省中醫藥康養旅游路線。今年,揚子江非遺糕餅文化園、全新的荊楚金石博物館也將建成開放。

打造非遺新品牌。作為國家級非遺項目,漢繡在眾多武漢非遺項目中深具代表性。漢繡被譽為“荊楚藝術瑰寶,針尖上的傳奇”。為了讓漢繡走向世界,武漢市一直不斷推進和完善漢繡保護,出台《武漢市人民政府辦公廳關於漢繡保護工作的通知》,舉行“江漢區傳統工藝(漢繡)振興方案研討會”,並制定了詳細的漢繡“三年計劃”方案,建設漢繡博物館及漢繡大師工作室,全力打造“中國漢繡圈”,提升漢繡品牌效應,讓中國漢繡走向世界。

讓老品牌煥發新活力。重振“戲碼頭”。武漢在歷史上就是全國知名的戲曲重鎮,目前武漢地區擁有一大批國家級非遺項目和國家級代表性傳承人,名團、名人、名場眾多。湖北省委、省政府和武漢市委、市政府均出台了振興武漢戲碼頭的文件,並設立了專項資金,還為國家級代表性傳承人設立了名家工作室。國家級非遺項目“武漢雜技”源於荊楚民間雜技,經南北流變,歷歲月錘煉,日臻完美。歷經近30年的打造,武漢國際雜技藝術節已經成為我國重要文化交流品牌活動,並且常辦常新。2018年還舉行了主題為“雜技藝術的時代表達”雜技論壇,舉辦了“夏菊花藝術成就展”,開展了雜技藝術“四進”活動,讓古老的雜技藝術與時代同行、與人民同樂。

武漢杖頭木偶

大型原創雜技劇《江城》

“非遺+”激發非遺新活力

時代的發展,要求非遺保護也走向更廣闊的天地。武漢市圍繞融合式創新進行了多種多樣的“非遺+”實踐,讓非遺以積極態度擁抱新時代、同當代社會和當代生活發生聯系,賡續其旺盛的生命活力。

“非遺+旅游”。節假日期間,武漢市非遺工作者按照“宜融則融、能融盡融”的原則,積極組織非遺項目和非遺傳承人走進吉慶街、木蘭花鄉、鳳娃古寨等景點景區,開展形式多樣的非遺宣傳展示活動,通過文化和旅游相互融合,不斷擴大非遺社會影響力。

“非遺+校園”。目前武漢戲曲進校園活動在全國產生了積極影響。2016年全國戲曲進校園經驗交流會在武漢召開,推廣武漢經驗。眾多非遺項目及非遺傳承人,紛紛走進社區、學校設立非遺傳承基地,開展傳承活動。武漢市藝術學校先後開設了漢劇、楚劇、京劇、木偶戲、地方曲藝中專班,定向培養非遺傳承人才﹔江漢大學、武漢商學院分別設立了漢繡專業課程,武漢大學、華中師范大學、湖北大學、湖北美術學院等高校均設立非遺研究中心,還分別舉辦了剪紙、雕刻、刺繡、民間文學研培班。

“非遺+傳播”。武漢市始終關注非遺在新時代用新方式進行傳播。非物質文化遺產生產性保護示范基地漢陽區江欣苑社區很早就開始實踐“非遺+互聯網”模式,其創辦的高龍非遺網吸引了不少年輕人的注意﹔武漢很多非遺傳承人都注冊有自己的微信公眾號、抖音號,還擁有了一大批粉絲﹔武漢市文化部門還聯合其他單位於2016年推出電視專題片《江城非遺坊》,這是全國第一檔面向非遺傳承人開展搶救性保護的電視專題節目,節目以“非遺+檔案+媒體”的嶄新方式,對全市市級以上非遺項目、非遺傳承人進行口述視頻建檔﹔2019年又在此基礎上推出了全國首部非遺口述AR影像圖書《了不起的非遺》,對武漢市非遺搶救性保護成果進行了集中展示。

通過不懈努力,武漢市非物質文化遺產保護工作取得了長足進步,並在全國產生了一定的影響。截至2019年2月,武漢市擁有各級非遺代表性項目650項,擁有各級非遺代表性傳承人641人,各級非遺生產性保護示范基地17個,省級非遺傳承示范基地4個。黃陂區李家集街道(黃陂泥塑)被評為2018—2020年度“中國民間文化藝術之鄉”。武漢市文化和旅游局非物質文化遺產處、黃陂區文化局先後被授予全國非遺保護工作先進集體稱號。古琴藝術國家級非遺傳承人丁承運、武漢雜技國家級非遺傳承人夏菊花分別被《光明日報》、光明網評為2017年、2018年“中國非遺年度人物”稱號。武漢市國家級非遺項目漢繡、武漢木雕船模入選第一批國家傳統工藝振興目錄。漢繡、武漢木雕船模、馬應龍眼藥制作技藝入選第一批湖北省傳統工藝振興目錄。

武漢市文化和旅游局局長楊相衛說,非遺保護目前已經成為武漢市全民共有、共建、共享的文化民生工程。文化和旅游的融合發展更是為非遺的保護、傳承、傳播拓寬了渠道、插上了翅膀, 給旅游發展注入了新的文化內涵和動力。當前和今後一段時間,全市將進一步加強對非遺資源的挖掘闡發,切實把非物質文化遺產保護好、傳承好、利用好。