江 山

幾乎所有的圖書館都會介紹:“圖書館是沒有圍牆的大學。”此語幾乎人人承認。不過如果要問,哪位是從這所“沒有圍牆的大學”畢業的?似乎承認者不多。

但是,並非沒有,鄙人就是堅定不移的一個。我是搞自考中文專業的,一部分課程是在北京完成的,所以可以算北師大校友。最後文憑是在廣東拿下來的。所以是中山大學畢業。

廣東有句名言:“砂紙(文憑)不等於學問。”

我不敢說有“學問”,但是,如果說我還多少有一點“硬貨”的話,那卻實實在在是北圖柏林寺所賜。所以我一直以北圖學生自居。

有一次和朋友聊天,大家分別說起畢業院校,我說:我是北圖柏林寺的。引來疑問,我聊起往事,大家說:“你這麼說,還真有些道理。你干脆找任繼愈老先生要畢業證去吧!” ——畢業證是要不來的,但是,我相信鄙人這篇拙文如果公之於眾,北圖(現在是國圖了)的諸位老師不會不承認我是咱們這所“沒有圍牆的大學”的學生的。

書香世家的終生憾事

鄙人算得上是出身書香門第,上溯四代都是讀書人,祖父江庸是中國第一代留學生,負笈於日本早稻田大學,是著名法律學者。父親振也就讀於早稻田大學,不幸被打成右派,英年早逝。本人從小就由表哥王達仁(後任光明日報總編,文革中不堪受辱跳樓自盡)開講論語孟子,打下比較好的中文基礎。

1949年國立北平師大第二附小(今實驗二小)招生70名,門檻極高,每人最多要經40關各項考察(有的關口當場淘汰)。北京有識之家爭相送子女投考,參考者達700多人,按報名號分三天才考完。時年僅六歲的我,竟然輕鬆以第十名被錄取,表哥達仁老師功不可沒。

1959年,我考入天津南開中學,而且從津門名儒吳玉如老先生學習《唐宋名家詞選》。

南開中學至今有150年歷史,堪稱中國最好中學之一,校內流傳一句話:“進了南開中學,你的一隻腳就已經邁進了大學門檻。”

1961年,“三年困難時期”,國家從城市大量招兵,一大批從小就羨慕古人“投筆從戎”“乘長風破萬裡浪”的南開學子,以身許國,高唱蘇聯衛國戰爭歌曲《共青團員之歌》走進部隊。我們不少人天真的認為:現在國家需要我們去當兵,幾年後退伍了,還可以再去讀大學。事與願違,我們這二百多名“一隻腳已經邁進大學門檻”的入伍同窗退伍後,除了我們二三十個通過高自考、電大算是圓了大學夢之外,都永遠和大學絕緣!

沒有能進大學校園讀書,終生憾事也!

艱難的求索之路

我在部隊應該算是表現不錯的,但是,出身的包袱卻成為永遠卸不掉的重擔。 我被兩次評為五好戰士,但是,入團申請卻遲遲沒有得到批准,直到入伍第三年才勉強通過,而同時入伍的南開校友好幾位都入黨了!校友們都提升上士,中士了,我卻還是下士,好在我軍事技術過硬,戰友對我還挺尊重。

1964年,羅瑞卿總長搞大比武,我所在的班,經過團、師、軍的多次比武選拔,最終成功代表24軍參加北京軍區大比武,在和六個軍加六個獨立師的炮兵偵察分隊的精兵強將反復較量後,取得第二名的好成績。回到部隊我被戰友一致提名授獎。大家估計最低也會授與三等功,不料隻得到營級嘉獎。

後來知道,是有一位營首長極力反對說:“他是大右派的兒子,給他立了功。將來他出了事,咱們擔得起責任嗎?”

1965年,我要求退伍。按照規定,哪裡來的,哪裡去,我隻能去天津。一位營首長冒著風險,把我和北京入伍同志一起退伍回到了北京。

北京宣武區武裝部的羅干事想把我安排到宣武區最好的國營企業——北京郵票廠,但是,看到檔案記錄中,我的父親是右派,就不接收。再安排其他幾個好一些的單位,全部拒收。最後,一家廠礦醫院勉強同意接收。而其他復員軍人都被分配到了有技術的或比較輕鬆的工作崗位,如中藥房、挂號室,唯獨我被分配到又臟又累的洗衣房。

我去武裝部找到羅干事,他悄悄把我拉到一家小飯館,一邊喝著啤酒,一邊對我交了實底:“小江,你認了吧!我為你的事跑了七八個單位了。這裡算是能接收你的最好的單位了——起碼是全民所有制啊!”

回到醫院後,我就找各種機會,學針灸、中醫,我還專門向一位老中醫拜師學藝。針灸和中藥學得不錯,但是人事科不讓去實習。中醫學習一年多後,文革爆發了,老師被批斗,我的學業半途而廢。

我隻好跟醫院的電工學點電工技術。我雖然理科不太好,但是電工的那點歐姆定律之類畢竟不是難事,很快我就能上手了。但是,醫院領導還是不讓我到這種“要害部門”工作。直到1975年,我才調出這個單位成功的當上電工!工資也從37.50元調成42.68元,(在那個時候就等於長了一級工資。)

電工在當時是好工種,但一兩年後,我又開始“不安分守己”,醉心於讀書了。恰巧有一個同事的母親王阿姨在首都圖書館工作,我請她帶我去首圖,這讓我眼界大開,從此,每到周末就泡在國子監。

起初我基本是無目的地看書,最多看的是古人隨感雜記和史籍類,偶爾也看小說。一次和王阿姨聊天中聽她說起:“我們這裡書不多,你可以到柏林寺北圖古籍部,那裡應有盡有。”我終於找到應該走的路!如果說北圖柏林寺是我的大學,那麼王阿姨就是我的入學引導人。

“大學”的課時和專業

不記得是哪位哲人說過:“機會永遠賜給有准備的人。”

1980年,機會到了。我負責的玉淵潭公園要建成高壓變電室,按照供電局規定,持有高壓操作許可證(俗稱高壓本子)的人員需24小時值班。當時單位隻有兩人有高壓本子,為了抓住這個機會,我到海澱區供電局參加培訓,很順利的以第一名的成績拿下被認為很難考的“本子”。單位規定:高壓值班電工“上24、休48”,發一天加班費。

這樣,我把這一天時間和一天加班費都入了“小金庫”。去北圖讀書“既有閑,又有錢”了。我第一天上連班,第二天早八點就下班了,於是騎車去北圖,看一整天書再回家,第三天在家干一天家務。第四天再去上班。這件“私活兒”我瞞著妻子,一直到1985年上半年。算起來我每年去100天以上,每天讀書8、9個小時以上,四年多來,累計的讀書時間大概要超過大學生在校的就讀學時。

我在北圖前後大概閱讀(也有一部分隻能算“翻閱”)了地方志和史籍、古人雜錄等約400多本。如果說用“卷”來衡量,那應該超萬卷了,勉強達到古人“讀萬卷書,行萬裡路”的目標。

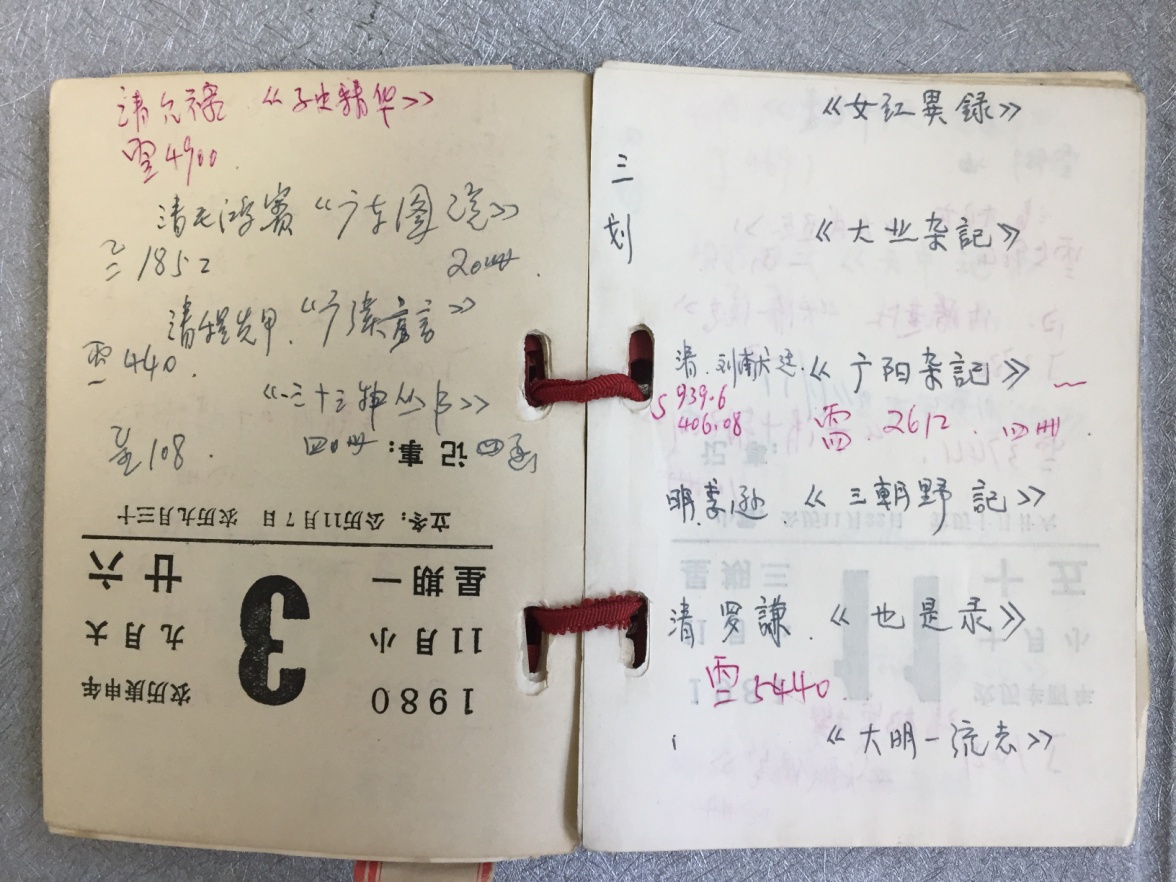

我按照南開中學恩師夏玉泉當年教的辦法,對讀過的每本書都做讀書筆記。舍不得買本子,新年一過,我就把公園發給各班組前一年的舊台歷通通收集起來,把寫過字的頁面扔掉。於是就有了大量的活頁筆記本。幾年過去,我記滿了幾十本。後來在深圳趕上刮台風,房間進水,放在床底下的讀書筆記被水浸泡,損失了一部分。現在還保留有二三十本。(見附圖)

“大學”上了,學習方法也算是對路。但是,選擇“專業”卻頗費周折!

起初,我想既然在園林局工作,不如就從這裡開始,於是從《帝京景物略》《宛平縣志》入手,查了不少書籍,做了不少筆記,先後寫過二十多篇文章,向《北京晚報﹒五色土》投稿,但是無一不被退回。我同事的父親梅村老先生是北京園林局最有名的園林史專家,我拿著退稿向他請教。他說:“你遲到了,如果早兩三年,咱們北京園林史沒有完成,你的文章會非常合適。但是,這項工作已經完成,前一兩年,這類文章在北京晚報上基本都登過了,你寫得再好,人家也不會再登了。”於是我的《園林史專業》白學了。

我開始對於文革中和文革剛結束時,楊榮國、郭沫若關於《周易》的探源文章感興趣,而且不知天高地厚地覺得他們講的不對,於是下一番苦功夫,把先秦諸子的書都翻一遍,把所有帶“卜”“ 筮”的語段通通摘錄下來。最後寫成了一篇大約三四千字的文章,請教一位《周易》大家,老人家很謙和地說:“我和你的觀點並不一致,但是,我認為你的文章也不失為一家之言。於是我有了信心。

我愛人的姨夫是《紅旗》雜志的高級編輯,我就把文章拿給他看,而且把那位老專家的話如實相告,請他向哲學刊物推薦。姨夫隻知道我是復員軍人、工人,當看到這篇文章時,感到十分驚訝,詳細詢問我的家世後說:“文人世家啊,難怪你能寫出這樣文章。講真話,我不懂,但是那位大家都認為是一家之言的話,我願意為你推薦。”

幾周後,他告訴我說,哲學雜志一位副總編看過之後表示,確實可以算是一家之言,但是文章是對郭、楊這樣的大家提出不同見解,文章論據似乎太單薄,是否可以再填補論據,然後再送來?並且提出最好從甲骨文中找到最原始證據。

我聽前一段話還覺得不錯,聽到後一段話就感到進了冰窖!如果我真去現學甲骨文,學到能夠找到“原始證據”,大概非要十年八年不可!我的《周易專業》又告失敗!

就在我苦苦尋找而不得著力點時,剛到深圳去創建《深圳特區報》的哥哥江式高(攝影家)來信告訴我,深圳考古隊發現了幾座將軍墓,他們不知道墓主人的情況,問我有沒有興趣查一查?並附有很工整的墓碑全文抄件。

這立即提醒了我,深圳是中國的特區,目前人們隻知道它是一個“小漁村”,對它的過去幾乎一無所知,學術界還沒有想到關心此陣地,我為什麼不搶先佔領?

於是我的“專業”便定位為《深圳史志》。就從這兩座將軍墓開始學習。

我先查明深圳鎮屬於廣東惠州府新安縣(後改名寶安縣)。於是我最先找到兩部《新安縣志》和《惠州府志》,再翻閱卷帙繁多的《廣東通志》,查明了兩位將軍的姓名、籍貫和曾任職務。再分別查找任職地、原籍的地方志和《夷氛記聞》等鴉片戰爭時期的史籍(大概查了三十多部史志)。一個多月後,那位將軍——賴恩爵、劉起龍的簡歷就全部搞清楚了。但沒有想到,最後的瓶頸居然是碑文中關於立碑時間的兩個字。手抄件墓碑結尾標注時間為:道光十一年辛卯仲春月谷日重修。前面的皇帝年號、干支紀年、月令別名我都懂,但卻實實在在不知道“谷日”是哪天!搞不清這兩個字,全文沒法收筆。

大學“同窗”和老師

不懂必然就要找人請教。

此時,我到北圖讀書已經一年有余,結識了不少讀友,其中交流最多的有兩位,一位是首師大的王教授,比我略大幾歲﹔另一位是比我小十來歲,姓許的雕刻家。我請教了熟識的讀友,都不得而知。

我想出一個笨辦法——每見到借線裝書的中老年人,就過去致禮,問:“請問您是搞中文還是搞歷史工作的?能否向您請教?”然後再寫出“道光辛卯仲春谷日八個字”求教這是1831年陰歷三月的哪一天?說來尷尬,我從幾十部(數百卷)書查出兩位將軍的簡歷、事跡才用了不到兩個月,但是查找、求教這兩個字卻用了三個多月!

直到1982年初冬的一個早晨,在柏林寺,我看到一位身材高大,頭戴皮帽的老先生借出一摞線裝書,就再次過去,說出我的“老三篇”求教。

這位老先生幽默而客氣地說道:“小兄弟,我確實是搞文字工作的,不過,我自己也搞不清楚我算是搞中文還是搞歷史的了。你有不明白的,說出來咱們共同學習。我如果不懂還有老師,老師不懂也沒有關系,我手邊有不少工具書,可以幫你查。”當我寫出“谷日”後,他說:“這個名詞你是從哪裡見到的?”我拿出那個手抄件,他看後笑了:“真難為你了,他抄錯字了,不是‘谷日’”而是‘谷旦’,語出自《詩經》‘谷旦於差,南方之原’,是良辰吉日的意思。”我聽得愣住了,簡直是“學究天人”啊!

然後他又做了比較詳細的解釋,並且介紹自己:“我叫馬緒傳,是中華書局的編輯,我就住在書局大院裡,歡迎你來找我聊天。到辦公室或我家都行。”

遇寶山,自然想多得點。我說:“馬老師,我還有一些不懂的東西,想再請教。”他笑著點頭,我就把到北圖看書一年多積累的二十多個問題一一列出。我寫出一個他答一個,都是“語出xx書,上一句是xxxxx,下一句xxxxx”。其中有三個問題,他說待會再說。到我無可再問時,他指著那三個問題說:“這個我也不知道,回去查出來再告訴你。另外兩個我記得不太准確,應該是xxx之意。你先這樣記下來吧。我回去再核對一下,如果我記錯了,下次見面我再告訴你正確的。”後來他告訴我,所說不錯。有了馬老的解釋,我回家當晚就完成了初稿,推敲了幾天後定稿寄出。

1983年元月深圳特區報贈刊《海石花》創刊號上刊登了我的處女作《將軍墓小考》。這是深圳歷史上,在第一本正規刊物上第一次刊出對於深圳歷史的考證文章。這篇文章今天看來實屬初出茅廬的不成熟之作,但於我,卻不失為良好開始。

我拿著油墨味尚濃的刊物到馬老家致謝。老人家裡隻有斗室兩間,外間廚房兼儲物室,一面牆擺滿整箱的洋河大曲。裡間是臥室兼書房兼餐廳,書架、地上堆滿了書,幾乎沒有轉身之隙。老人非常高興,打開一瓶洋河大曲,讓老伴端出一大盤自制的拉皮,為我慶祝。

此後我就成了馬老家的常客,我去之前到浦五房或者稻香村買一點小肚、醬肉之類帶去,老人再加上拉皮、拍黃瓜等小菜,一老一少邊吃邊聊,每次我都收獲不少知識,更學到很多做人之理。

馬老不僅隨時隨地為我解決讀書時遇到的問題,而且多次帶我向名家求教,前面說的周易大家,就是馬老帶我去和平裡,如果不是馬老的面子,人家哪裡會搭理我這樣的無名之輩!

老人家將他以畢生心血寫成的《全唐文索引》贈我,可惜學陋識淺的我難以應用,寶劍贈烈士,紅粉送佳人,後來鄭重轉贈給一位青年學者,不使明珠暗投。

我離開北京去深圳,還和馬老一直保持書信聯系,馬老一直不肯承認是我的老師,隻說是忘年之交。不過我相信他內心裡是把我當作得意弟子的。

1988年老人家病故。我十分悲痛,打電報發去一副情真意切的挽聯,他的公子竟以此為靈堂主聯,為老人家送行。他的家人深知我在老人家心目中的位置。

恩師遠去,永留心間。

一次永生難忘的觀摩

大概是1983年的春季,我正在柏林寺讀書,圖書館的一位工作人員老師把我和那位姓許的雕刻家以及十來個讀者請進一間內室,一位館領導說:“各位都是老讀者,我們為了增加和讀者的交流,特請各位進館參觀,希望各位對我們的工作提出指導意見……”

然後把我們分成三人一組,每組給一把手電。我算是一組的組長,接過手電,心裡納悶:又不是參觀地道戰故址,拿手電干什麼?進到裡面才知道,柏林寺是一座極大的古廟,高大的殿堂被改做書庫,在兩米多高的書架上鋪上木板,上面再放一層書架,就變成樓上樓下的兩層書庫。大概是怕電路起火,裡面居然沒有照明電燈!書庫工作的老師們居然是拿著手電筒,爬上爬下為我們找索要的書,找到後,既要抱著書,還要拿著手電照著狹小很陡的梯子爬下來!我覺得比我當電工爬梯子干活還要不容易!

我不禁設身處地地想:這些老師的收入都是以行政級別為標准的,工資很低——大學畢業的待遇是行政23級,相當於四級工,工資是56元,隻比建筑三級工基本工資多兩塊多錢。但是,如果算上各種補貼,圖書館員就比三級工還要少!我拿自己和他們做對比:我當時是五級電工(七級制)基本工資72.98元,相當於行政22級,實際上卻比行政20級的收入還要高!

圖書館工作,在外人聽來是那麼高雅、有學問、有知識。可是誰知道他們不僅掙得錢比工人低不少,而且穿著醫院勤雜工的藍大褂,干著是打著手電、抱著書登高爬梯,比我的小徒弟還要艱苦的活!講心裡話,我很羨慕他們能借工作之便“溜”書,獲得很多知識。但是,捫心自問,如果讓我這樣日復一日、年復一年地干下去,我能堅持到退休嗎?敬意油然而生!

在參觀後的座談會上,我由衷地說:“看到各位老師們,穿著藍大褂、打著手電筒,穿梭於充滿‘胡椒面’的書架中,爬上爬下不辭勞苦地為我們取書,輸送知識,令我非常感動,謝謝各位老師!我今後一定尊重老師們的勞動,讀好書,用好書。”

剛到柏林寺讀書時,如果我一次索書過多,櫃台老師就會說你一次要那麼多書也看不了,少要幾本吧!後來,熟悉之後,知道我是認真讀書的人,便不再對我的索求限制,有時一次就給我推出半車書。我哪知道他(她)們是怎樣艱難地為我取出這麼多書啊?往往一多半,隻是翻一翻就過去了。此次參觀後,我就很注意盡量隻選最需要的書,並且盡量把要出來的書都詳細查看。不再浪費那些默默奉獻的老師們的勞動了。

1984年底,深圳的用人單位到北京進行招聘。當時的我隻有十來張高自考單科文憑,憑借著利用在北圖讀書搜集到的深圳歷史文獻,發表了不少文章,從而得到深圳市政府的破格錄用。1985年接到進入深圳市政府辦公廳市志辦當編輯的調令。至此,我北圖柏林寺大學就算是畢業了。

到深圳後,我先在地方志當編輯,後來去籌建旅游局,深圳大學聘我為客座副教授,起初講深圳歷史,後來講酒店管理。這樣一直為不能進入大學校園讀書而遺憾的我,登上了大學講堂。退休以後,我又在北京的幾所公辦和民辦大學講課,直到我年滿七十,才不再應聘,閉門寫一點自己的東西。總結起來,我沒有什麼成就可談,但勉強算是一名“沒有圍牆大學”的畢業生。

最後提一個囧事。一次,在深圳,我和到訪的文史大家史樹青老師聊得很投機,他問起我的家世後說:“江瀚老先生學問好,詩寫得好。”隨即背誦了一首。我提到故宮的事,史老說:“他可不僅僅是故宮維持會會長,還是北圖的開館館長。”我說真不知道。老人家笑著說:“你可是有一點兒數典忘祖啊!”

我說豈止是一點!簡直是非常!

後來我才進一步知道,我考上的第一所小學——師大二附小也是江瀚老爺子參加創建的。原來,我人生讀書的第一個和最後一個學校都是曾祖父創建的。

正如古人雲:前人栽樹,後人乘涼啊!

我永遠懷念這所無需考試入學、沒有圍牆的大學——北圖柏林寺!感謝在艱苦條件下辛勤勞動的、至今不知姓名的老師們!

北圖,我愛你!

節選

我不敢說有“學問”,但是,如果說我還多少有一點“硬貨”的話,那卻實實在在是北圖柏林寺所賜。所以我一直以北圖學生自居。

| 上一篇: 我與國圖的故事 |

| 下一篇: |