分享到:

廣東省木偶劇團50大壽慶典大聚會

演員在表演《帝女花》

廣州日報(陳志凌):9月8日下午,廣東省木偶劇團慶祝建團50周年大會在廣州市木偶藝術中心舉行,廣東省木偶劇團特別邀請了劇團的新老團友會聚一堂,並於當晚舉行了大型文藝聯歡晚會,新老團友共同上台表演節目,幾代人一起聯歡。團慶當天,還為廣東省木偶劇團的老團友、藝術大師、著名漫畫家廖冰兄頒發了"大藝﹒博愛"特別獎,由廖老的女兒代領。

歷史篇:50年的輝煌

廣東省木偶劇團成立於1956年4月1日,50年來,創作和排演了老少咸宜、膾炙人口的神話木偶劇、傳統木偶粵劇、現代木偶劇、兒童木偶劇、成語故事木偶劇、寓言故事木偶劇、人偶劇等300多部。

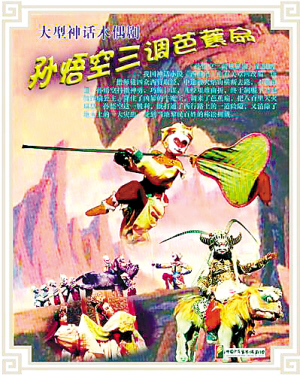

50年來,廣東省木偶劇團獲獎無數,如《孫悟空三調芭蕉扇》於1960年赴羅馬尼亞參加第二屆國際傀儡聯歡節獲當屆最高獎——銀質獎(當屆未設金獎)﹔《哪吒鬧海》於1981年參加全國木偶皮影戲觀摩演出獲優秀演出獎﹔《長綢舞》於1992年參加全國木偶皮影戲匯演獲優秀表演獎﹔《孫悟空三打白骨精》(濃縮版)在1994年全國少年兒童木偶劇“金猴獎”中獲最佳演出、最佳導演、最佳表演獎,《狼來了》獲最佳編劇獎、最佳表演獎﹔《中國嶺南木偶藝術精品》於1997年出訪東歐參加第八屆斯洛文尼亞博爾市國際木偶藝術節,獲“金星獎”﹔1998年,《中國嶺南木偶藝術精品》節目獲第二屆捷克國際木偶藝術節最佳藝術特別獎、最佳男演員獎﹔2003年《五羊傳奇》獲第二屆全國木偶皮影戲金獅獎比賽金獎以及表演、作曲、木偶造型獎……

作品篇:從神話木偶劇至人偶劇

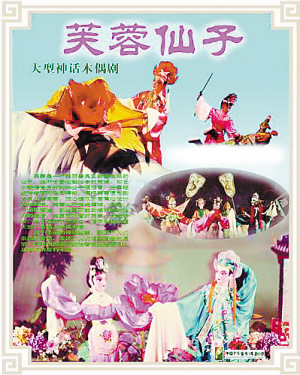

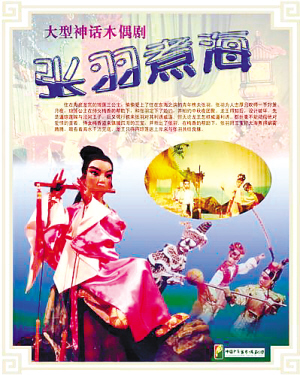

廣東省木偶劇團1957年的神話木偶劇《芙蓉仙子》曾與香港長城電影制片有限公司合作拍攝成國內第一部木偶藝術彩色電影。回憶起這段歷史,廣東木偶劇團的“元老團友”之一的冼維勤告訴記者:“那段時期劇團演出的大多都是神話木偶劇,有《孫悟空三調芭蕉扇》、《張羽煮海》、《哪吒鬧海》等,但以《芙蓉仙子》最為出名,這部劇讓劇團一炮走紅。記得當時香港長城電影公司的人來把該劇拍成電影,導演是黃域,主演是當時紅遍香江的長城電影公司當家花旦夏夢,而參加電影演出的木偶操作表演者都是我們劇團的成員,有李新、鄭青山、李鴻、李聰坤、龐有榮等。”

劇團從神話木偶劇起步,經歷了木偶粵劇(如《帝女花》)、木偶情感舞蹈(如木偶敦煌舞《龍鳳呈祥》)、傳統大型木偶劇(如《百鳥歸巢》)、青蛙系列劇(如《坐井觀天》)、木偶寓言劇(如《狼來了》)、現代舞蹈木偶劇(如《美的幻舞》)等,又走到了大型人偶劇這種更生動、更有人氣指數的項目上,像人偶兒童劇《木偶奇遇記》、《白雪公主》等就非常受孩子們的喜愛。

除了在舞台上演出外,廣東省木偶劇團多年來還為中央電視台、廣東電視台等制作過卡通吉祥物,作為頻道欄目的形象代表,與中央電視台少兒部等合作拍攝、制作了104集的系列兒童木偶劇《全托學校》、30集的木偶系列劇《葵花鎮》,還拍攝了208集的英語教學木偶系列劇《波波嘟的一天》等。

人物篇:薪火傳承老中青三代

記者在團慶現場採訪了廣東省木偶劇團的兩位“元老級”團友——冼維勤先生和他的夫人袁展女士,劇團上下都親切地稱呼他們為“冼伯”、“展姨”。展姨差不多80歲了,1956年木偶劇團成立的時候就在劇團工作,她曾出演過當時劇團盛極一時的神話木偶劇如《芙蓉仙子》、《孫悟空三調芭蕉扇》、《張羽煮海》、《哪吒鬧海》等。冼伯也於1956年進入劇團工作,之後轉到京劇團。他向記者講起了當年建團的艱辛花絮,冼伯說:“當時木偶表演流行於粵西一帶,而且表演者們水平都不高,大多數是農民出身,木偶戲是他們自娛自樂的一種表演形式,當時廣東省木偶劇團的第一任團長林堃先生是幾經周轉之下,才組建出了咱們這個木偶劇團。”

如今,廣東省木偶劇團在新一代團長李域超等的領導下,堅持現代木偶藝術的創新與發展,不斷培養青年木偶才俊,努力展現木偶藝術的另一片蓬勃生天。

發展篇:保留傳統不斷創新

近十多年來,廣東木偶劇團通過不斷地對木偶藝術的改革、創新,使具有嶺南風格的廣東木偶戲更具特色,所排演的杖頭木偶、提線木偶、布袋木偶、西方大嘴巴布套木偶、軟體鐵枝木偶以及人偶等不同種類之大小劇目近三十台,不僅在全國、省、市文藝匯演中獲獎,還在國際木偶藝術節上再獲大獎。

提到當今廣東木偶劇團的木偶劇亮點和特色以及觀眾的新需求,老團友冼伯高興地說:“現在的劇種比以前多了很多啦,有掌中戲、手指舞,還有現代特色木偶舞劇像《春之聲圓舞曲》之類,對我們來說都是特別新鮮吸引人的東西。”展姨則說:“以前的觀眾喜歡看著木偶晃來晃去,現在很多新鮮靈活的木偶表演方式都應著觀眾的口味出來了,而且還中西結合,我覺得這是一個很大的發展方向。”

為了祝賀廣東省木偶劇團建團50周年,藝術大師廖冰兄還親筆題詞寫出了“小木偶大天地”,這與劇團50年的發展信念不謀而合,潘大慶副團長說:“小小木偶,大千世界。我們對木偶藝術的輝煌過去和廣闊前景始終是持光明信念的。總結50年來省木偶劇團的發展,是一個聯系的過程,而不是一個斷點式飛躍。傳統的木偶劇今天仍然得到了良好的繼承與發展,而不是完全拋棄。在木偶藝術的表演空間方面,現在的演員能歌善舞,以偶為本,以演為線,綜合素質變得相當全面,比起當時光靠杖頭木偶表演的年代實是質的飛躍。”

談起當今觀眾對木偶劇的流行品位,潘大慶說:“木偶劇最大的受眾群——孩子們對木偶有一種天生的喜愛,他們愛看傳統的劇種如黑幕戲,也愛看童話劇、環保劇、成語故事劇等,很有外國風味的劇種也讓他們興致勃勃。這就引導了我們以後的發展方向,在保留傳統的基礎上,創新和改進是必要的。我們在逐步拓寬木偶劇的藝術表演形式的同時,還應該加強與小朋友們的互動,如讓小朋友走進或者參與到某一個具體的節目中來,調動他們看和學的積極性。但這裡要把握一個度,不能徹底改變掉傳統木偶劇的功用,把它完全兒童劇化了。隻是目前的孩子仍然會是木偶劇市場的一個主題,家長們把孩子領進木偶劇場來受熏陶和教育,是對我們的支持,也有利於我們的發展。”

潘大慶先生提到廣東省木偶劇團最近的演出動態,他說:“9月廣東木偶劇團將會圍繞建團50周年這一個主題,把一些50年大千世界中值得推介的好劇目精選一部分匯報表演給廣大觀眾們看。”

| 上一篇: 文化部召開“學習《江澤民文選》動員報告會” |

| 下一篇: 澳門樂團新樂季8日開幕 葛林戈茨傾情演繹 |