分享到:

中國藝術研究院中國美術創作院認養布政小學李玲倩、李濤兩位孤兒。

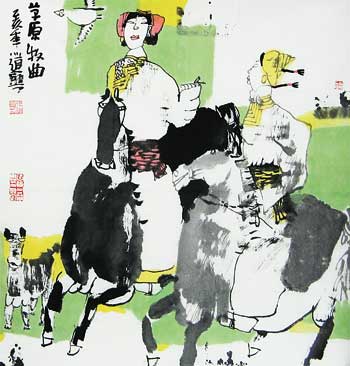

草原牧曲(國畫) 張道興

什麼是藝術最直達心底的深切關懷?

是一幅作品、一首歌曲本身,還是一種精神、一份希望、一個信念的傳播和承繼?

當越來越多的商業活動打著“藝術”的幌子,當這類藝術活動沾染了太多“銅臭”時,這使得許多藝術家都有些避之惟恐不及了。在這樣的時候,一個看似普通的捐助活動收獲了不普通的真情:延續長征精神,扶危濟困,升華快樂。

11月25日,由中國藝術研究院中國美術創作院院長郭怡孮、副院長滿維起帶隊,包括著名畫家於志學、張道興、尼瑪澤仁、謝志高、張復興、陳永鏘、趙建成、苗再新等人在內的30多位畫家從全國各地趕往貴州遵義,出席中國藝術研究院中國美術創作院泗渡布政希望小學的奠基典禮。

中國藝術研究院中國美術創作院自2004年成立以來,不斷推出有重要影響的展覽和學術活動,為美術界所矚目。這次,他們發起和組織了全國60多位著名畫家為貴州遵義捐贈一所希望小學,並且慰問孤寡老人、收養兩名父母雙亡的孤兒,為老區人民獻上一片愛心。

在布政小學的舊址,數百名小學生已經整整齊齊列隊歡迎這些遠道而來的爺爺奶奶叔叔阿姨,他們敲鑼打鼓、唱歌跳舞表達著他們幼小心靈的無盡的感謝,每一張稚嫩的小臉都洋溢著幸福的神情。“中國藝術研究院中國美術創作院泗渡布政希望小學”奠基典禮儀式正在這裡舉行。遵義市委市政府、布政小學所在區委區政府各有關領導以及布政小學全體師生和畫家們一同出席了典禮儀式。小小的廣場、破敗的校舍、渴望學習的眼神再一次感動了在場的所有畫家,可能,在畫家們的藝術生涯中,曾經游歷萬水千山,也曾經被山水風物感動過,但這樣的場面卻令他們內心震撼!他們紛紛舉起相機,記錄下一幕幕感人的場面。這是一次不尋常的經歷,也會成為他們今後的創作和生活的精神助推器。

儀式結束後,畫家們還慰問了當地的三戶貧困家庭,為他們送去了防寒的衣物、生活用品和現金。著名畫家張道興先生揮毫為新校舍題寫了校名“中國藝術研究院中國美術創作院泗渡布政希望小學”和“畫家林”。全體畫家揮動鐵鍬,植下了象征希望和未來的“畫家林”,未來和希望寄托在這一片美麗而貧瘠的山鄉,“畫家林”將見證孩子們的成長,也見證藝術家們的愛心和情懷。

中國美術創作院全體畫家還收養了李玲倩、李濤姐弟倆,並拿出從北京精心選購的衣物和錢款贈送給他們,郭怡孮院長牽著姐弟倆的手,囑咐他們好好學習,並表示將一直負責他們讀完大學走向社會。面對親人一般的爺爺奶奶叔叔阿姨,姐弟倆泣不成聲。

中國藝術研究院黨委副書記楊化玉代表藝研院感謝畫家對活動的支持,他在講話中說,我們國家當前處於經濟調整發展的進程中,全面建設小康社會的理想正在全國人民的心目中牢固樹立,但是,一些革命老區和偏遠地區受自然條件的限制,在發展的過程中,相對滯後。為此,我們在感受改革開放、經濟建設成就的同時,有責任來關心和幫助他們。這次義舉,響應黨的號召,是文藝界為和諧社會的建設所作的一篇大塊文章。希望能給更多的貧困地區和失學兒童帶來實際的益處。中國美術創作院副院長滿維起說,他本人曾經多次來貴州採風,去過不少風景如畫的地區,但這些地區卻常常與貧困相伴,很多畫家也都有深刻的感觸。這次活動的發起和組織能夠如此順利,與畫家們的真切感受有緊密聯系。很多藝術家都很忙,但他們接到活動的倡議後,紛紛表示要捐出自己的畫作,來表達自己的一份心意。他說,我認為在我國當前的發展時期體現出一種精神,這就是攜手共建家園的奮斗精神、互助精神。它也充分體現了構建社會主義和諧社會的群眾基礎和精神動力。他同時表示:此次活動,將是一個開始,在今後的工作中,還將不斷組織類似的活動。

此次活動有來自全國各地60多位知名畫家參與,他們踴躍捐贈畫作,表現出扶危濟困的極大熱情。他們中有些已經是年過古稀的老一輩藝術家,有的還是風華正茂的青年才俊,但在活動中表現出積極性和責任感,令人感動。據了解,布政希望小學目前有學生373人、教師27人,佔地5畝。新建成後的校舍將於半年後建成,預計明年將投入使用,學生增至500人,建筑面積135平方米,將服務周邊3000多名老區群眾。

下午,畫家一行參觀了婁山關戰斗遺址和遵義會議會址,瞻仰了紅軍山烈士陵園。老將軍、著名畫家張道興代表畫家向紀念碑敬獻花籃。

在隨後的幾天中,畫家還奔赴貴州的仁懷、習水、赤水等地採風。上演了紅軍四渡赤水出奇兵神話的赤水河,分布在貴州群山中的大同和丙安古鎮﹔在雄偉和幽深的竹海中領略生命拔節之旺盛,在高峻的群山中感受飛瀑傾瀉的壯烈,他們忘記了登山的勞頓,在山水間留連、賞會。自然的蒙養陶冶了藝術家的情操,而藝術的創造也或者正是誕生於心靈和自然碰撞的剎那吧。

(來源:文化傳播網/嚴長元)

| 上一篇: 文化部學習貫徹十六屆六中全會精神暨學習《江澤民文選》交流匯報會召開 |

| 下一篇: 國際龍獅精英賽九江開幕 |