分享到:

混聲合唱與舞蹈《歌唱祖國》

混聲合唱與舞蹈《在希望的田野上》

混聲合唱與舞蹈《強軍戰歌》

為新時代打造中國特色的“人民史詩”

朱海

歷時10個月,從策劃創意到節目創作,從分場次的排練到最終在北京人民大會堂輝煌呈現,大型音樂舞蹈史詩《奮斗吧 中華兒女》終於在中華人民共和國成立70周年大慶之際,與廣大觀眾朋友見面了。

這台“以人民為中心,禮贊新中國,放歌新時代”的鴻篇巨制,以豐富的舞台藝術形象,濃縮了中華民族“站起來”“富起來”再到“強起來”的偉大奮斗征程,時間跨度百年之余,人物及重大事件涉及建黨、建軍時期,國內革命戰爭,抗日戰爭,解放戰爭,新中國成立,抗美援朝,社會主義建設時期,改革開放時期,黨的十八大以來,中國特色社會主義進入新時代。短短120分鐘,從黑暗到光明,神州大地翻天覆地,春秋化筆作新詩﹔從落後到富強,中華兒女砥礪奮進,歲月如歌唱今朝。整台演出高潮迭起,精彩紛呈,獲得了社會各界的廣泛好評與認可。

筆者有幸參與了創作的全過程,個中艱辛不必贅述,卻有幾點心得願與大家分享。

以正確的歷史觀立“史詩之心”

作為一種藝術形式,大型音樂舞蹈史詩在新中國有著光榮的接續傳統,《東方紅》《中國革命之歌》《復興之路》都是在國家重大節慶和重要歷史節點上誕生的輝煌之作,歷史證明,一個正在不懈奮斗、勇於開拓進取、創造偉大奇跡的中華民族,必須用史詩般的作品,謳歌並記錄每一階段的奮斗征程,用於致敬歷史,激勵當代,昭示未來,《奮斗吧 中華兒女》也不例外。

與前三部相對比,“奮斗”無疑是這次新史詩創作最重要的關鍵詞。既然要選擇“奮斗”的主題,就要讀懂中華兒女奮斗的歷史,既然要以“奮斗的中華兒女”作為整台史詩的主干結構,就要堅持正確的歷史觀。因為人民不是天生的英雄,隻有在中國共產黨領導下的中國人民才有可能改變自己的命運。

比如開場設計,從交響樂與舞蹈《起來 起來》肇始,由舊中國被壓迫和奴役的人民組成的舞台主體,黑暗中草芥般的生命不斷地抗爭、掙扎,直到無數仁人志士上下求索——李大釗、陳獨秀於黑暗中泣血呼喚著“以青春之我,創建青春之家庭,創建青春之國家,青春之民族……”!緊接著,大屏幕出現了中共一大會址——上海望志路和南湖紅船。鐮刀錘頭的旗幟喚醒了沉睡的東方雄獅,人群中,“我志願加入中國共產黨”的錚錚誓言與《國際歌》的混聲合唱形成黑暗年代最雄壯的生命長歌……

所有出現的這些場景、這些角色,都來自於真實的歷史,這些從歲月長河中擇取的一個個人物瞬間,甚至還沒來得及看清他們的表情,就被洪流般的歷史大潮一帶而過,但深深地烙印在觀眾心中,激起強烈的共鳴,因為中國共產黨就是為擺脫中國人民的苦難,為中國人民創造幸福而誕生的黨。這個開場鮮明地展示了“沒有共產黨就沒有新中國”的主題,准確地表達了中國共產黨人的初心,從而形象地體現了習近平總書記所說的“共和國是紅色的”“紅色政權來之不易”“新中國來之不易”“中國特色社會主義來之不易”的深刻內涵。

所以,打造一部真正受人民歡迎的史詩作品,必須以正確的歷史觀立“史詩之心”。

以正確的價值觀樹“史詩之形”

《奮斗吧 中華兒女》以“浴血奮斗”“艱苦奮斗”“團結奮斗”和“奮斗吧 中華兒女”4個篇章作為整體結構。以經典的、膾炙人口的好歌,抒發奮斗者的心聲﹔以優秀的、富有時代特征的舞蹈,塑造奮斗者的形象﹔以多種藝術手段打造奮斗者的足跡,讓觀眾置身於現代,能看得見、聽得見、感受得到父輩們一路走來的百年奮斗史,通過舞台藝術的重塑和再造,在觀眾心中構建起強烈而感人的場景,這些場景不是簡單的堆積,而是在一個又一個的場景轉換中,呈現出人民形象的真實細節、精彩細節、感人細節。

在第二篇章,被大家津津樂道的合唱與舞蹈《英雄贊歌》、男聲二重唱與舞蹈《我為祖國獻石油》、交響情境表演《共和國之戀》……都是在人物塑造的細節上下足了功夫,不僅還原了歷史,更是在歷史的深處尋找到奮斗的源頭,構建起奮斗的時代精神。《英雄贊歌》中那個高喊“為了勝利,向我開炮”的王成,《我為祖國獻石油》中的鐵人王進喜和1205鑽井隊,《共和國之戀》中郭永懷、錢學森、朱光亞、於敏等“兩彈一星”元勛,都是各個時期中華兒女奮斗的典型,也是家喻戶曉的人民英雄。實話說,廣大觀眾對他們耳熟能詳,不過要想通過舞台的創新編排進行動人的呈現,實屬不易,充滿挑戰。結果,許多觀眾看到這裡,仍然感動不已,為之落淚。

毋庸置疑,這些新中國歷史上裡程碑式的英雄人物已經深入人心,激勵一代又一代中華兒女。但是,再熟悉的人物,若不創新表達,找到那鮮為人知的陌生一面,注入新時代精神的要素,所塑造的藝術形象仍有可能落入窠臼。我們唯一要做的就是讓觀眾從熟悉的英雄中感受到“陌生”而又親近的力量,這個“陌生”不是距離,而是再次發現精神的價值——幸福是奮斗出來的,唯有不懈奮斗,才能開創未來。

所以,打造一部真正受人民歡迎的史詩作品,必須以正確的價值觀樹“史詩之形”。

以正確的時代觀繪“史詩之彩”

黨的十八大以來,中國特色社會主義進入新時代,以習近平同志為核心的黨中央,帶領億萬中華兒女開創了前無古人的宏圖大業,取得的歷史性成就舉世矚目,發生的歷史性巨變深入人心。習近平總書記多次強調,堅持以人民為中心的創作導向,文藝為人民創作,為時代放歌。

音樂舞蹈史詩《奮斗吧 中華兒女》,從一開始就堅持“以人民為中心”的創作,無論是“浴血奮斗”的第一篇章,那些從炮火硝煙、生死戰場上走來的不怕犧牲,勇奪勝利的人民英雄群像,還是“艱苦奮斗”的第二篇章,從舊中國廢墟上站起來,自力更生,發憤圖強的人民勞動歡歌﹔無論是“團結奮斗”的第三篇章,在改革大潮中富起來,勇立潮頭、改革創新的人民奮進足跡,還是“奮斗吧 中華兒女”的第四篇章,在新時代強起來,接續奮斗、為中華民族偉大復興建功立業的人民時代楷模,整個史詩將人民的形象貫穿始終,充分調動了聲、光、電、音、舞、詩、畫、服、化、道等諸多藝術元素,為不同時期的奮斗者——中華兒女,塑造出一組組無愧於時代的完美形象,奏響了一曲曲領跑時代的壯麗凱歌。

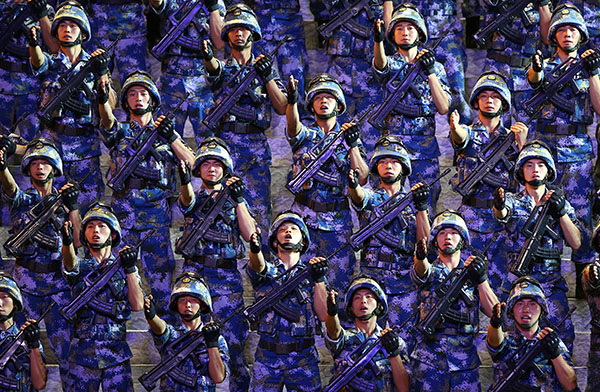

特別是第四篇章,營造了整個史詩的高潮部分,整個篇章的節目都緊緊圍繞著“人民”的主題,調動交響樂與歌舞兩個最具有感染力的藝術手段,從聽覺和視覺上強化了“新時代中華兒女”奮斗的精神,壯美的情懷。在富有沖擊性的視頻畫面配合中,我們看到了一個偉大的新時代,在人民手中開創,在人民奮斗中實現。全國各族兒女正在向世界展示歷史性成就和歷史性巨變——不忘初心、扶貧攻堅、強軍、綠水青山、“一帶一路”、人類命運共同體……以及大慶之年獲得國家榮譽稱號的人民功臣照片,在《致敬人民》的詩朗誦和《赤子》的歌聲中,整個史詩畫上了一個完美的句號——人民,隻有人民才是歷史發展的真正動力。

所以,打造一部真正受人民歡迎的史詩作品,必須以正確的時代觀繪“史詩之彩”。

史詩源於歷史,藝術源於生活,舞台藝術的使命就在於忠實於歷史,創新於生活,通過《奮斗吧 中華兒女》的創作,我們更加感覺到堅持“以人民為中心”的創作導向,為新時代打造更多的中國特色“人民史詩”,才能無愧於復興的目標,無愧於時代的呼喚、人民的期待。

蕩氣回腸的歷史畫卷

歐陽逸冰

大型音樂舞蹈史詩《奮斗吧 中華兒女》以瑰麗詩畫和激蕩胸懷的歌舞挽起了浴火的過去、奮進的今天和夢想的未來,猶如滾滾向前的洪流,展示了中華民族前赴後繼、堅定不移、蕩氣回腸、奔騰澎湃的歷史畫卷,更打開了廣大觀眾心靈的寶匣,把他們珍藏已久的記憶激發成沸騰的情感浪潮,點燃成映照前程的光芒……

在這一表現前後承續百年的浩大歷史洪流的史詩創作中,主創究竟是如何提綱挈領,以一持萬,讓這部史詩瑰麗起來的?觀眾的情感又是如何被燃燒起來的呢?

“奮斗”主線架構起整體創作

毛澤東同志說過,革命者要“永久奮斗”“不達目的不止”。

鄧小平同志說過,我們“要有一股艱苦奮斗的創業精神”。

習近平同志在瞻仰上海中共一大會址時強調,我們應該“時刻不忘初心,擔當黨的崇高使命,矢志永遠奮斗”。

縱觀近百年來,中國共產黨帶領中國各族人民的革命征程,就是永久奮斗的歷史。主創睿智精准地抓住了“奮斗”二字,綱舉目張地架構起整體創作,使蘊含豐饒的歷史內容沿著這個清晰曉暢的主線,一幕幕呈現出來,讓“奮斗”二字凝聚著深沉厚重而又富於發展升騰的時代華彩:

從早期馬克思主義者在黑雲壓頂的暗夜,發出了“青春之民族,青春之人類”呼聲,喚出了殷紅的晨曦,伴隨著曠世之曲《國際歌》,萬千手臂共同指向了那鐮刀錘頭的紅旗。一句“我要求加入中國共產黨”,表達了先進的中國人的震撼大地的心聲。

從此,為救亡,為獨立,為解放,為建設,為革新,為振興中華而奮斗的歷程無比恢弘地呈現在人類的歷史舞台上——這就是“浴血奮斗”“艱苦奮斗”“團結奮斗”“奮斗吧 中華兒女”四大篇章的構建。

晚會怎麼“瑰麗”

主題晚會的“瑰麗”,不是一幅舞台畫面所能創造的,而是由畫面的巧妙變幻,營造出含蘊、意味和詩意,以及畫面與畫面有機流暢的組接與切換所形成宏大的流動氣勢﹔在這樣的形態中,帶有不同時代印痕的歌聲、樂曲和舞蹈才能瑰麗起來。

請看,在《起來 起來》中,整個舞台由無數條向斜上方伸展的手臂組成,猶如躍躍升起的“山峰”,而“峰頂”鐮刀錘頭的紅旗正是這無數手臂指向的焦點,這時全場響徹的是“英特納雄耐爾就一定要實現”的雄壯歌聲,為真理而奮斗的畫卷展開了。

隨之,無縫組接的是陽光下的上海望志路106號和閃爍著紅霞的南湖紅船,後在《工農兵聯合起來》的進行曲中切換出北伐的歷史情景。

天幕上風雲變幻,共產黨人發動南昌起義,打響武裝革命的第一槍……

槍聲再響,便是紅旗飄揚,秋收起義……

猶如江河直下,流暢無阻地呈現出井岡山斗爭、椰島風雲、雪原抗日、雪山草地……

直至《渡江 渡江》,中華人民共和國成立前30年的歷史畫卷就這樣精粹而又壯美地演繹出來了,堪稱“瑰麗”。

觀眾怎麼被“點燃”

(一)燃燒觀眾激情的是強烈的藝術感染力。

藝術感染力首先產生在富有詩意的情境營造之中。

立意、情感與“物境”融為一體。無數條胳膊伸展向上,指向高處的紅旗,就是運用造型的再現性質,營造出苦難中的人們對真理追求的歷史情境。

在《渡江 渡江》中,編導為再現軍民一心、解放全中國的歷史命運的決戰時刻,創作了氣勢逼人的群舞。他們時而表現洶涌激蕩的江流,破浪前進的帆船,時而是奮力劃槳的戰士。

為讓這樣的戰斗情境具有更深的意蘊,出現了一段生動感人的雙人舞:為渡江大軍勇敢搖櫓的大辮子姑娘突然受傷了,一位戰士扶助她、保護她。而大辮子姑娘奮不顧身,繼續搖櫓……最終,她中彈犧牲,戰士悲愴地把她舉過頭頂,表達了戰士對她的崇高敬意——這也是歷史對她,對為大軍搖櫓渡江、推著獨輪車支援前線的人民的致敬。

同樣,《在希望的田野上》,農民姑娘們在辛勤地插秧,翠綠的秧苗覆蓋著四層梯形的舞台。隨著生氣勃勃的歌聲,瞬間,整個舞台變成了金燦燦的世界,把這首歌的“希望”二字的情境營造得非常喜人。

又如,郭永懷用生命保護的裝滿重要科技機密的皮包﹔無數抗洪戰士一刻不停地傳送的沙袋﹔《英雄贊歌》中舞台第二層的透明坑道……這些物件已經不是什麼道具和景片了,而是崇高精神凝聚的敢於奮斗、敢於犧牲、敢於勝利的象征。正是這樣的情境燃燒了觀眾的激情。

這些以一當十的富有詩意的情境和隱喻的藝術功能最終是由觀眾來完成的。觀眾在劇場演出中參與演員的創作,咀嚼出其中的含蘊之後,得到了審美的愉悅。

(二)燃燒起觀眾激情的另一個原因,是編導在總體構思完成之後,對經典歌曲素材進行了精准遴選。

無疑,時代特征與觀眾的記憶是關鍵。音樂是個人的也是社會性的藝術,“它是世紀之歌,歷史之花﹔它從人類的悲愴中成長,也從人類的歡樂中滋生”。從《沒有共產黨就沒有新中國》到《延安頌》,從《大刀進行曲》到《春天的故事》……絕大多數歌曲都早已成為“世紀之歌”,個人生命的“歷史之花”。觀眾甚至可以從每一首歌的第一次歌唱的情景,講述個人成長的故事。

我坐在劇場偏僻的角落裡,看到前排一位老年女性觀眾,在120分鐘的演出中,一刻不停地隨著台上的音樂節奏點頭,抖動雙肩,搖動上身,小聲跟唱,還不時地擦拭眼淚……她的背影告訴我,這部繼《東方紅》《復興之路》之後的歌頌新中國歷史的大型音樂舞蹈史詩盡管還有可錘煉之處,但是,它——成功了。

| 上一篇: 文旅服務業再迎減稅利好 |

| 下一篇: 我們身後有一個偉大的新中國 |