江 山

几乎所有的图书馆都会介绍:“图书馆是没有围墙的大学。”此语几乎人人承认。不过如果要问,哪位是从这所“没有围墙的大学”毕业的?似乎承认者不多。

但是,并非没有,鄙人就是坚定不移的一个。我是搞自考中文专业的,一部分课程是在北京完成的,所以可以算北师大校友。最后文凭是在广东拿下来的。所以是中山大学毕业。

广东有句名言:“砂纸(文凭)不等于学问。”

我不敢说有“学问”,但是,如果说我还多少有一点“硬货”的话,那却实实在在是北图柏林寺所赐。所以我一直以北图学生自居。

有一次和朋友聊天,大家分别说起毕业院校,我说:我是北图柏林寺的。引来疑问,我聊起往事,大家说:“你这么说,还真有些道理。你干脆找任继愈老先生要毕业证去吧!” ——毕业证是要不来的,但是,我相信鄙人这篇拙文如果公之于众,北图(现在是国图了)的诸位老师不会不承认我是咱们这所“没有围墙的大学”的学生的。

书香世家的终生憾事

鄙人算得上是出身书香门第,上溯四代都是读书人,祖父江庸是中国第一代留学生,负笈于日本早稻田大学,是著名法律学者。父亲振也就读于早稻田大学,不幸被打成右派,英年早逝。本人从小就由表哥王达仁(后任光明日报总编,文革中不堪受辱跳楼自尽)开讲论语孟子,打下比较好的中文基础。

1949年国立北平师大第二附小(今实验二小)招生70名,门槛极高,每人最多要经40关各项考察(有的关口当场淘汰)。北京有识之家争相送子女投考,参考者达700多人,按报名号分三天才考完。时年仅六岁的我,竟然轻松以第十名被录取,表哥达仁老师功不可没。

1959年,我考入天津南开中学,而且从津门名儒吴玉如老先生学习《唐宋名家词选》。

南开中学至今有150年历史,堪称中国最好中学之一,校内流传一句话:“进了南开中学,你的一只脚就已经迈进了大学门槛。”

1961年,“三年困难时期”,国家从城市大量招兵,一大批从小就羡慕古人“投笔从戎”“乘长风破万里浪”的南开学子,以身许国,高唱苏联卫国战争歌曲《共青团员之歌》走进部队。我们不少人天真的认为:现在国家需要我们去当兵,几年后退伍了,还可以再去读大学。事与愿违,我们这二百多名“一只脚已经迈进大学门槛”的入伍同窗退伍后,除了我们二三十个通过高自考、电大算是圆了大学梦之外,都永远和大学绝缘!

没有能进大学校园读书,终生憾事也!

艰难的求索之路

我在部队应该算是表现不错的,但是,出身的包袱却成为永远卸不掉的重担。 我被两次评为五好战士,但是,入团申请却迟迟没有得到批准,直到入伍第三年才勉强通过,而同时入伍的南开校友好几位都入党了!校友们都提升上士,中士了,我却还是下士,好在我军事技术过硬,战友对我还挺尊重。

1964年,罗瑞卿总长搞大比武,我所在的班,经过团、师、军的多次比武选拔,最终成功代表24军参加北京军区大比武,在和六个军加六个独立师的炮兵侦察分队的精兵强将反复较量后,取得第二名的好成绩。回到部队我被战友一致提名授奖。大家估计最低也会授与三等功,不料只得到营级嘉奖。

后来知道,是有一位营首长极力反对说:“他是大右派的儿子,给他立了功。将来他出了事,咱们担得起责任吗?”

1965年,我要求退伍。按照规定,哪里来的,哪里去,我只能去天津。一位营首长冒着风险,把我和北京入伍同志一起退伍回到了北京。

北京宣武区武装部的罗干事想把我安排到宣武区最好的国营企业——北京邮票厂,但是,看到档案记录中,我的父亲是右派,就不接收。再安排其他几个好一些的单位,全部拒收。最后,一家厂矿医院勉强同意接收。而其他复员军人都被分配到了有技术的或比较轻松的工作岗位,如中药房、挂号室,唯独我被分配到又脏又累的洗衣房。

我去武装部找到罗干事,他悄悄把我拉到一家小饭馆,一边喝着啤酒,一边对我交了实底:“小江,你认了吧!我为你的事跑了七八个单位了。这里算是能接收你的最好的单位了——起码是全民所有制啊!”

回到医院后,我就找各种机会,学针灸、中医,我还专门向一位老中医拜师学艺。针灸和中药学得不错,但是人事科不让去实习。中医学习一年多后,文革爆发了,老师被批斗,我的学业半途而废。

我只好跟医院的电工学点电工技术。我虽然理科不太好,但是电工的那点欧姆定律之类毕竟不是难事,很快我就能上手了。但是,医院领导还是不让我到这种“要害部门”工作。直到1975年,我才调出这个单位成功的当上电工!工资也从37.50元调成42.68元,(在那个时候就等于长了一级工资。)

电工在当时是好工种,但一两年后,我又开始“不安分守己”,醉心于读书了。恰巧有一个同事的母亲王阿姨在首都图书馆工作,我请她带我去首图,这让我眼界大开,从此,每到周末就泡在国子监。

起初我基本是无目的地看书,最多看的是古人随感杂记和史籍类,偶尔也看小说。一次和王阿姨聊天中听她说起:“我们这里书不多,你可以到柏林寺北图古籍部,那里应有尽有。”我终于找到应该走的路!如果说北图柏林寺是我的大学,那么王阿姨就是我的入学引导人。

“大学”的课时和专业

不记得是哪位哲人说过:“机会永远赐给有准备的人。”

1980年,机会到了。我负责的玉渊潭公园要建成高压变电室,按照供电局规定,持有高压操作许可证(俗称高压本子)的人员需24小时值班。当时单位只有两人有高压本子,为了抓住这个机会,我到海淀区供电局参加培训,很顺利的以第一名的成绩拿下被认为很难考的“本子”。单位规定:高压值班电工“上24、休48”,发一天加班费。

这样,我把这一天时间和一天加班费都入了“小金库”。去北图读书“既有闲,又有钱”了。我第一天上连班,第二天早八点就下班了,于是骑车去北图,看一整天书再回家,第三天在家干一天家务。第四天再去上班。这件“私活儿”我瞒着妻子,一直到1985年上半年。算起来我每年去100天以上,每天读书8、9个小时以上,四年多来,累计的读书时间大概要超过大学生在校的就读学时。

我在北图前后大概阅读(也有一部分只能算“翻阅”)了地方志和史籍、古人杂录等约400多本。如果说用“卷”来衡量,那应该超万卷了,勉强达到古人“读万卷书,行万里路”的目标。

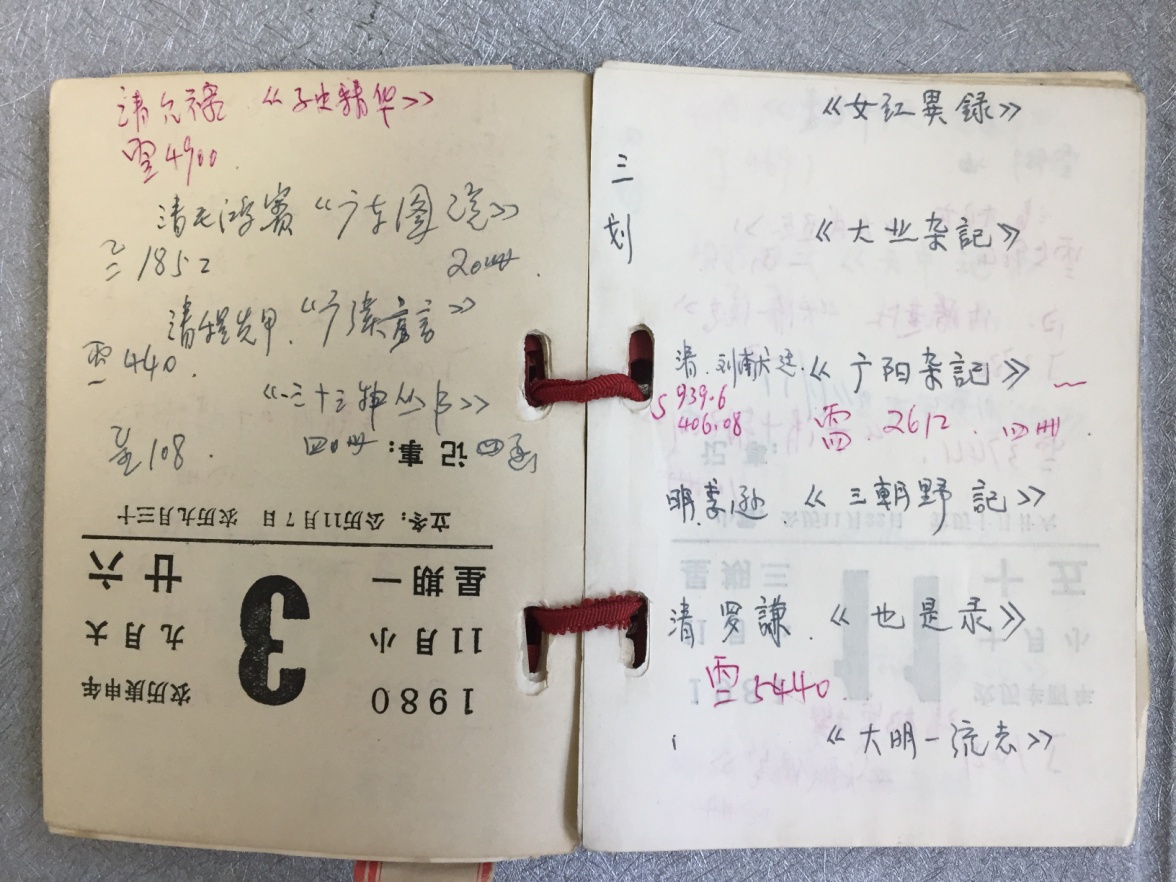

我按照南开中学恩师夏玉泉当年教的办法,对读过的每本书都做读书笔记。舍不得买本子,新年一过,我就把公园发给各班组前一年的旧台历通通收集起来,把写过字的页面扔掉。于是就有了大量的活页笔记本。几年过去,我记满了几十本。后来在深圳赶上刮台风,房间进水,放在床底下的读书笔记被水浸泡,损失了一部分。现在还保留有二三十本。(见附图)

“大学”上了,学习方法也算是对路。但是,选择“专业”却颇费周折!

起初,我想既然在园林局工作,不如就从这里开始,于是从《帝京景物略》《宛平县志》入手,查了不少书籍,做了不少笔记,先后写过二十多篇文章,向《北京晚报·五色土》投稿,但是无一不被退回。我同事的父亲梅村老先生是北京园林局最有名的园林史专家,我拿着退稿向他请教。他说:“你迟到了,如果早两三年,咱们北京园林史没有完成,你的文章会非常合适。但是,这项工作已经完成,前一两年,这类文章在北京晚报上基本都登过了,你写得再好,人家也不会再登了。”于是我的《园林史专业》白学了。

我开始对于文革中和文革刚结束时,杨荣国、郭沫若关于《周易》的探源文章感兴趣,而且不知天高地厚地觉得他们讲的不对,于是下一番苦功夫,把先秦诸子的书都翻一遍,把所有带“卜”“ 筮”的语段通通摘录下来。最后写成了一篇大约三四千字的文章,请教一位《周易》大家,老人家很谦和地说:“我和你的观点并不一致,但是,我认为你的文章也不失为一家之言。于是我有了信心。

我爱人的姨夫是《红旗》杂志的高级编辑,我就把文章拿给他看,而且把那位老专家的话如实相告,请他向哲学刊物推荐。姨夫只知道我是复员军人、工人,当看到这篇文章时,感到十分惊讶,详细询问我的家世后说:“文人世家啊,难怪你能写出这样文章。讲真话,我不懂,但是那位大家都认为是一家之言的话,我愿意为你推荐。”

几周后,他告诉我说,哲学杂志一位副总编看过之后表示,确实可以算是一家之言,但是文章是对郭、杨这样的大家提出不同见解,文章论据似乎太单薄,是否可以再填补论据,然后再送来?并且提出最好从甲骨文中找到最原始证据。

我听前一段话还觉得不错,听到后一段话就感到进了冰窖!如果我真去现学甲骨文,学到能够找到“原始证据”,大概非要十年八年不可!我的《周易专业》又告失败!

就在我苦苦寻找而不得着力点时,刚到深圳去创建《深圳特区报》的哥哥江式高(摄影家)来信告诉我,深圳考古队发现了几座将军墓,他们不知道墓主人的情况,问我有没有兴趣查一查?并附有很工整的墓碑全文抄件。

这立即提醒了我,深圳是中国的特区,目前人们只知道它是一个“小渔村”,对它的过去几乎一无所知,学术界还没有想到关心此阵地,我为什么不抢先占领?

于是我的“专业”便定位为《深圳史志》。就从这两座将军墓开始学习。

我先查明深圳镇属于广东惠州府新安县(后改名宝安县)。于是我最先找到两部《新安县志》和《惠州府志》,再翻阅卷帙繁多的《广东通志》,查明了两位将军的姓名、籍贯和曾任职务。再分别查找任职地、原籍的地方志和《夷氛记闻》等鸦片战争时期的史籍(大概查了三十多部史志)。一个多月后,那位将军——赖恩爵、刘起龙的简历就全部搞清楚了。但没有想到,最后的瓶颈居然是碑文中关于立碑时间的两个字。手抄件墓碑结尾标注时间为:道光十一年辛卯仲春月谷日重修。前面的皇帝年号、干支纪年、月令别名我都懂,但却实实在在不知道“谷日”是哪天!搞不清这两个字,全文没法收笔。

大学“同窗”和老师

不懂必然就要找人请教。

此时,我到北图读书已经一年有余,结识了不少读友,其中交流最多的有两位,一位是首师大的王教授,比我略大几岁;另一位是比我小十来岁,姓许的雕刻家。我请教了熟识的读友,都不得而知。

我想出一个笨办法——每见到借线装书的中老年人,就过去致礼,问:“请问您是搞中文还是搞历史工作的?能否向您请教?”然后再写出“道光辛卯仲春谷日八个字”求教这是1831年阴历三月的哪一天?说来尴尬,我从几十部(数百卷)书查出两位将军的简历、事迹才用了不到两个月,但是查找、求教这两个字却用了三个多月!

直到1982年初冬的一个早晨,在柏林寺,我看到一位身材高大,头戴皮帽的老先生借出一摞线装书,就再次过去,说出我的“老三篇”求教。

这位老先生幽默而客气地说道:“小兄弟,我确实是搞文字工作的,不过,我自己也搞不清楚我算是搞中文还是搞历史的了。你有不明白的,说出来咱们共同学习。我如果不懂还有老师,老师不懂也没有关系,我手边有不少工具书,可以帮你查。”当我写出“谷日”后,他说:“这个名词你是从哪里见到的?”我拿出那个手抄件,他看后笑了:“真难为你了,他抄错字了,不是‘谷日’”而是‘谷旦’,语出自《诗经》‘谷旦於差,南方之原’,是良辰吉日的意思。”我听得愣住了,简直是“学究天人”啊!

然后他又做了比较详细的解释,并且介绍自己:“我叫马绪传,是中华书局的编辑,我就住在书局大院里,欢迎你来找我聊天。到办公室或我家都行。”

遇宝山,自然想多得点。我说:“马老师,我还有一些不懂的东西,想再请教。”他笑着点头,我就把到北图看书一年多积累的二十多个问题一一列出。我写出一个他答一个,都是“语出xx书,上一句是xxxxx,下一句xxxxx”。其中有三个问题,他说待会再说。到我无可再问时,他指着那三个问题说:“这个我也不知道,回去查出来再告诉你。另外两个我记得不太准确,应该是xxx之意。你先这样记下来吧。我回去再核对一下,如果我记错了,下次见面我再告诉你正确的。”后来他告诉我,所说不错。有了马老的解释,我回家当晚就完成了初稿,推敲了几天后定稿寄出。

1983年元月深圳特区报赠刊《海石花》创刊号上刊登了我的处女作《将军墓小考》。这是深圳历史上,在第一本正规刊物上第一次刊出对于深圳历史的考证文章。这篇文章今天看来实属初出茅庐的不成熟之作,但于我,却不失为良好开始。

我拿着油墨味尚浓的刊物到马老家致谢。老人家里只有斗室两间,外间厨房兼储物室,一面墙摆满整箱的洋河大曲。里间是卧室兼书房兼餐厅,书架、地上堆满了书,几乎没有转身之隙。老人非常高兴,打开一瓶洋河大曲,让老伴端出一大盘自制的拉皮,为我庆祝。

此后我就成了马老家的常客,我去之前到浦五房或者稻香村买一点小肚、酱肉之类带去,老人再加上拉皮、拍黄瓜等小菜,一老一少边吃边聊,每次我都收获不少知识,更学到很多做人之理。

马老不仅随时随地为我解决读书时遇到的问题,而且多次带我向名家求教,前面说的周易大家,就是马老带我去和平里,如果不是马老的面子,人家哪里会搭理我这样的无名之辈!

老人家将他以毕生心血写成的《全唐文索引》赠我,可惜学陋识浅的我难以应用,宝剑赠烈士,红粉送佳人,后来郑重转赠给一位青年学者,不使明珠暗投。

我离开北京去深圳,还和马老一直保持书信联系,马老一直不肯承认是我的老师,只说是忘年之交。不过我相信他内心里是把我当作得意弟子的。

1988年老人家病故。我十分悲痛,打电报发去一副情真意切的挽联,他的公子竟以此为灵堂主联,为老人家送行。他的家人深知我在老人家心目中的位置。

恩师远去,永留心间。

一次永生难忘的观摩

大概是1983年的春季,我正在柏林寺读书,图书馆的一位工作人员老师把我和那位姓许的雕刻家以及十来个读者请进一间内室,一位馆领导说:“各位都是老读者,我们为了增加和读者的交流,特请各位进馆参观,希望各位对我们的工作提出指导意见……”

然后把我们分成三人一组,每组给一把手电。我算是一组的组长,接过手电,心里纳闷:又不是参观地道战故址,拿手电干什么?进到里面才知道,柏林寺是一座极大的古庙,高大的殿堂被改做书库,在两米多高的书架上铺上木板,上面再放一层书架,就变成楼上楼下的两层书库。大概是怕电路起火,里面居然没有照明电灯!书库工作的老师们居然是拿着手电筒,爬上爬下为我们找索要的书,找到后,既要抱着书,还要拿着手电照着狭小很陡的梯子爬下来!我觉得比我当电工爬梯子干活还要不容易!

我不禁设身处地地想:这些老师的收入都是以行政级别为标准的,工资很低——大学毕业的待遇是行政23级,相当于四级工,工资是56元,只比建筑三级工基本工资多两块多钱。但是,如果算上各种补贴,图书馆员就比三级工还要少!我拿自己和他们做对比:我当时是五级电工(七级制)基本工资72.98元,相当于行政22级,实际上却比行政20级的收入还要高!

图书馆工作,在外人听来是那么高雅、有学问、有知识。可是谁知道他们不仅挣得钱比工人低不少,而且穿着医院勤杂工的蓝大褂,干着是打着手电、抱着书登高爬梯,比我的小徒弟还要艰苦的活!讲心里话,我很羡慕他们能借工作之便“溜”书,获得很多知识。但是,扪心自问,如果让我这样日复一日、年复一年地干下去,我能坚持到退休吗?敬意油然而生!

在参观后的座谈会上,我由衷地说:“看到各位老师们,穿着蓝大褂、打着手电筒,穿梭于充满‘胡椒面’的书架中,爬上爬下不辞劳苦地为我们取书,输送知识,令我非常感动,谢谢各位老师!我今后一定尊重老师们的劳动,读好书,用好书。”

刚到柏林寺读书时,如果我一次索书过多,柜台老师就会说你一次要那么多书也看不了,少要几本吧!后来,熟悉之后,知道我是认真读书的人,便不再对我的索求限制,有时一次就给我推出半车书。我哪知道他(她)们是怎样艰难地为我取出这么多书啊?往往一多半,只是翻一翻就过去了。此次参观后,我就很注意尽量只选最需要的书,并且尽量把要出来的书都详细查看。不再浪费那些默默奉献的老师们的劳动了。

1984年底,深圳的用人单位到北京进行招聘。当时的我只有十来张高自考单科文凭,凭借着利用在北图读书搜集到的深圳历史文献,发表了不少文章,从而得到深圳市政府的破格录用。1985年接到进入深圳市政府办公厅市志办当编辑的调令。至此,我北图柏林寺大学就算是毕业了。

到深圳后,我先在地方志当编辑,后来去筹建旅游局,深圳大学聘我为客座副教授,起初讲深圳历史,后来讲酒店管理。这样一直为不能进入大学校园读书而遗憾的我,登上了大学讲堂。退休以后,我又在北京的几所公办和民办大学讲课,直到我年满七十,才不再应聘,闭门写一点自己的东西。总结起来,我没有什么成就可谈,但勉强算是一名“没有围墙大学”的毕业生。

最后提一个囧事。一次,在深圳,我和到访的文史大家史树青老师聊得很投机,他问起我的家世后说:“江瀚老先生学问好,诗写得好。”随即背诵了一首。我提到故宫的事,史老说:“他可不仅仅是故宫维持会会长,还是北图的开馆馆长。”我说真不知道。老人家笑着说:“你可是有一点儿数典忘祖啊!”

我说岂止是一点!简直是非常!

后来我才进一步知道,我考上的第一所小学——师大二附小也是江瀚老爷子参加创建的。原来,我人生读书的第一个和最后一个学校都是曾祖父创建的。

正如古人云:前人栽树,后人乘凉啊!

我永远怀念这所无需考试入学、没有围墙的大学——北图柏林寺!感谢在艰苦条件下辛勤劳动的、至今不知姓名的老师们!

北图,我爱你!

节选

我不敢说有“学问”,但是,如果说我还多少有一点“硬货”的话,那却实实在在是北图柏林寺所赐。所以我一直以北图学生自居。

| 上一篇: 我与国图的故事 |

| 下一篇: |