分享到:

1月4日,國家舞台藝術精品工程授牌儀式在北京舉行,15部作品被評為“2011—2012年度國家舞台藝術精品工程重點資助劇目”。國家舞台藝術精品工程是文化部、財政部於2002年開始實施的重大文化建設項目,扶持范圍包括舞台藝術的各個門類,旨在推動舞台藝術全面發展。該工程實施10年來,推出了100台精品劇目,同時有200多台優秀作品得到資助,為繁榮舞台藝術、增強當代文化積累發揮了重要作用。此次評出的15台劇目都是近年來各地新創作的優秀劇目,有些還獲得了中國文化藝術政府獎——文華大獎和文華優秀劇目獎。這些劇目能夠堅持正確的創作導向,體現社會主義核心價值觀,弘揚主旋律,堅持思想性、藝術性、觀賞性相統一,為廣大人民群眾所喜聞樂見。

秦腔《花兒聲聲》

該劇在社會變遷和人物命運的開掘上,具有獨特的藝術個性。全劇以歌舞敘事,“花兒”抒情,以詩化、美化、戲曲化的手段展開故事情節、組織戲劇沖突、揭示人物性格,舞台樣式既寫實又浪漫,既重視傳統,又追求創新,在“激活傳統”上做出了有益的探索。“吊庄舞”等幾段舞蹈流暢貫穿,美輪美奐,富有韻律感﹔膾炙人口的“花兒”演繹了西部風情,也深度詮釋了人性,並以其最具生命本質的美感張揚而又含蓄地表達出來,感人至深。(寧夏演藝集團秦腔劇院有限公司)

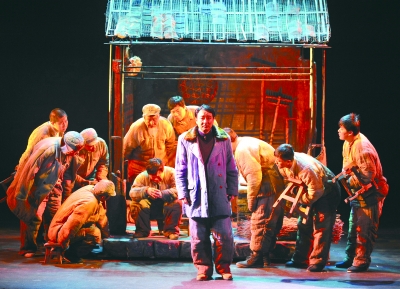

採茶戲《八子參軍》

《八子參軍》由真實事件改編而成。該劇運用贛南採茶戲形式來表達,其中既有群體形象的大寫意,也有主要人物形象的精雕細刻﹔既有血雨腥風的戰場描寫,也有柔腸百轉的家常訴說﹔既有戲曲的虛擬審美,也有現代燈光技術的寫實運用。這部作品深刻揭示了共產黨帶領人民群眾鬧革命,深得人民擁護的題旨。劇中除了運用贛南採茶調、著名歌曲《十送紅軍》的旋律外,還運用了大量客家元素,音樂豐富,使全劇有一種震撼人心的藝術力量。(江西贛南採茶歌舞劇院)

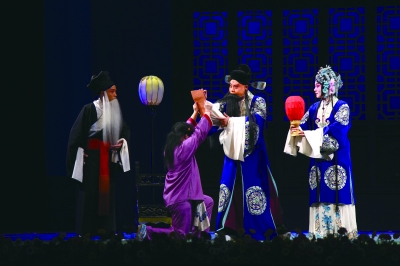

京劇《孫安動本》

京劇《孫安動本》根據柳子戲同名傳統劇目整理改編,是高派名劇。通過藝術家們的不懈努力,如今展現在舞台上的《孫安動本》不僅情節更加緊湊、凝煉,孫安形象更加豐滿、熨帖,孫妻、恩師黃義德等人物形象也都有根、有脈、有升華。可以說,如何讓傳統劇目在發展中繼承、在繼承中創新,如何把握、拿捏繼承與創新的尺度,《孫安動本》堪稱成功范例﹔與此同時,京劇高派藝術也通過《孫安動本》以及倪茂才先生的出色表演,得以傳承和弘揚,為京劇藝術百花園增添了一抹亮麗的色彩。(吉林省戲曲劇院京劇團)

話劇《天下第一橋》

該劇以修建大鐵橋為核心事件,從故事層面將主人公及家人的命運牢牢地拴在大鐵橋修建過程之中﹔從文化內涵將中華民族與世界先進文化科技水平碰撞之後展示出冷靜的自省意識與自信心理﹔從精神層面將主要人物的智慧、激憤、奉獻聚焦在對事業、對人民、對責任的忠誠與自我犧牲的精神境界之中。該劇結構精巧完整,矛盾沖突層層遞進,人物性格鮮活生動,語言台詞鏗鏘有韻。導演對人物的解釋和全劇節奏及場面的處理到位,將冷峻與情感融入在統一的生活化和非生活化的聲、光、造型及調度之中,制造出許多聽覺與視覺的驚奇,主要演員的表演、台詞和形體功力得到完美展示。(甘肅省話劇院)

歌劇《釣魚城》

縱觀整部戲的創作,合唱隨著劇情的展開佔據了大量篇幅,時而雄壯高亢,時而抒情委婉,為劇情發展起到了重要推動作用。大段的詠嘆調和話語般的喧敘調首先從劇中人物的塑造出發而又最大限度地表現了演員個人水平。二重唱、多重唱、領唱與合唱等演唱形式在劇中的安排也恰到好處,同時增強了戲劇性和豐滿度。在全劇的音樂配器上,作曲家強調了音樂的交響性,樂隊布局疏密得當,使得整部歌劇音樂恢弘大氣、張力十足,強化和突出了歌劇的獨特屬性。把700多年前發生在合川縣(今重慶合川區)釣魚城裡那段慘烈的護城故事用音樂演繹得蕩氣回腸。(重慶市歌劇院)

京劇《將軍道》

該劇從一個嶄新的歷史主義視角,通過嬴政與王翦之間君臣關系的再審視,深刻總結了一代名將成功的歷程和內在規律。劇目精心刻畫了王翦的善辨大局、忠誠機智、光明磊落、忍辱負重以及嬴政雄圖勃勃、機謀權變、焦慮多疑的人物形象。劇情矛盾設置合理,故事推進流暢,人物語言特色鮮明,線索清晰,邏輯嚴密。該劇遵循和秉承京劇傳統藝術規范,又進行了大膽的創新探索,是一部繼承與發展的京劇創作典范。(沈陽京劇院)

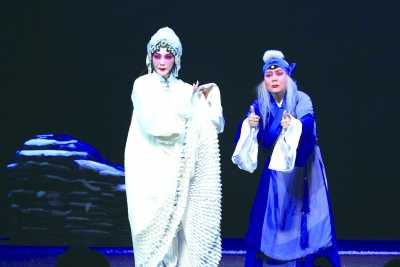

昆曲《景陽鐘》

《景陽鐘》是一部在繼承中求發展的成功昆劇作品。編劇對傳統戲《鐵冠圖》的立意做了重新梳理,對明朝滅亡的根本原因進行了認真的歷史分析後,把全劇的思想內涵放在了官場腐敗、國庫空虛、君王失智、用人唯親上,表現出以史為鑒的現實意義。在藝術上,該劇不僅保留傳統的精彩片段,弘揚了昆劇本體的典雅和精致,按劇情需要,還在藝術呈現的陽剛和大氣上做了突破,使該劇具有昆曲劇目中少見的渾厚氣度,得到專家和觀眾的高度認可。以黎安為代表的上昆中青年藝術家通過成功出演該劇,藝術成就得到肯定。(上海昆劇團)

黃梅戲《風雨麗人行》

這是一首感天動地、美輪美奐的黃梅劇詩﹔這是一面明淨雅致、純潔心靈的歷史之鏡。桐城才女吳芝瑛與鑒湖女俠秋瑾的生死姐妹情,吳芝瑛與廉泉婦唱夫隨、相濡以沫的夫妻情令人動容﹔周源源、蔣建國、黃新德三位梅花獎優秀演員的表演精彩到位﹔一南一北兩大導演李建平、查明哲精誠合作,不以花哨形式嘩眾,無意討巧題材取寵﹔歷經十多年的執著修改將20世紀初革命風暴中知識女性的心路歷程真實呈現,為黃梅戲歷史劇創作做了一次詩意化的探索。(安徽省黃梅戲劇院有限公司)

兒童劇《特殊作業》

該劇以一道學校布置的家庭作業——“為父母洗一次腳”為切入點,通過五個具有典型意義家庭的矛盾糾葛,為我們推開了一扇社會的窗戶,透視出一個尖銳敏感的問題:親情缺失。

作品不說教、不空洞,五個家庭背景不同,五個孩子性格迥異,但當手指與腳趾零距離接觸後,所有的父母和孩子的心靈上都產生了意想不到的震撼:孩子們知曉了父母的艱辛,學會了感恩,學會了堅強﹔父母們理解了孩子的需要,懂得了溝通,懂得了關愛。而這一切,都不是金錢能夠換來的。作品立意深刻,情節流暢,舞台呈現真實自然,富有感染力,令觀眾在笑聲中悄然落淚,又在心酸後捧腹開懷。(中國兒童藝術劇院)

舞劇《粉墨春秋》

舞劇《粉墨春秋》是一部將戲曲藝術與舞蹈藝術完美相結合的舞台藝術精品。該劇很好地解決了傳統舞蹈理論中的“可舞性”問題,突破了舞(形式)多劇(故事、內容)少的“雙人舞結構”。整劇故事情節飽滿,多條線索並進,戲劇結構處理的不拖沓。劇中人物鮮活,舞蹈編排具有新意,多段獨舞、雙人舞、群舞令人記憶深刻。《粉墨春秋》突出了主人公堅韌不拔的藝術追求精神,歌頌了戲大於天的事業操守以及藝術傳承的責任擔當,體現了中華民族不畏艱難,創新變革的民族精神,作品具有寬廣的人文精神。(山西藝術職業學院華晉舞劇團)

評劇《趙錦棠》

該劇是傳統劇目整理改編的成功之作。它不僅繼承了原作《朱痕記》的藝術精華,又對原作進行了合理精簡,並進行了具有一定時代氣息的再創造,在弘揚傳統美德的同時延展出“執子之手,與子偕老”的大愛主題。劇情干淨凝練,處理精致新穎,特別是主要人物趙錦棠的塑造,性格鮮明,不僅充分表現了評劇藝術的獨特魅力,還在唱念做舞各方面多有超越,於通俗中顯高雅,平實中見深刻,豐富了評劇的藝術品格。(天津評劇院)

京劇《建安軼事》

該劇集中筆墨於一代才女蔡文姬於東漢建安年間被曹操以重金從流落經年的南匈奴贖回後的情感經歷:歸漢喜悅難掩骨肉分離之痛、再嫁並無感情的董祀之苦、重見昔日丈夫與親子之悲……最終,她奮力救下董祀並贏得真情。一再飽受命運風霜的文姬最終歸於寧靜,受曹操所托潛心投入其父蔡邑未竟事業《後漢記》的編著中,成就了亂離之世中的一代大業。作品從人物心靈深處著力,刻畫細致、深刻。情節流暢緊湊,跌宕有致。舞台風貌大氣、清麗,唱腔流暢而富有表現力。(湖北省京劇院)

話劇《霧蒙山》

一群山裡人袓袓輩輩生活在這裡,靠山吃山。幾輩子下來,娘家婆家姑家舅家串成一片,也難免生出些恩恩怨怨。劇作家有著多年深厚的農村生活積累,因此能夠如此深刻地描繪出霧蒙山人內心深處的傷痛與希冀﹔承德話劇團有著多年現實主義創作的傳統,才能將山裡人表現得如此生動。全劇語言生動質朴,人物形象鮮明,性格突出,在生活化與造型意識之間准確地把握舞台分寸,使濃郁的北方農村生活在詩意中展現出一方水土一方人的風情。(河北省承德話劇團)

兒童劇《想飛的孩子》

這是一部將嚴肅的現實主義追求與強烈的浪漫主義色彩相融合的優秀兒童劇作品。它從孩子的視角出發、以人性的思維思考,通過小山村中一個孩子想飛的夢想追求,呈現出兒童獨特的執著與大人們無限的關愛。劇中人物典型、豐富,結構緊湊、流暢,故事感人,內涵深刻。關愛兒童、保護兒童,教育他們成長、尊重他們的追求,是人類永恆而嚴肅的主題,也是我們當今社會應該認真思考與對待的問題。(北京兒童藝術劇院有限公司)

舞劇《水月洛神》

詩境、詩意、詩情的舞蹈,像一縷清澈的風沁人心脾。整部戲看似是曹植、曹丕兄弟倆爭風吃醋之事,但加入了洛神(甄宓),使整部舞劇的空間變成洛神(神界),曹植(人界),曹丕(鬼界)三者關系。曹植的七步詩是對鬼界的質問,曹植與洛神的知音又演繹了人神情未了。真是“至善至美、大悲大美”,給觀眾留下無限想象的空間。劇本的起點高,演員的精湛表演,舞美的配合等堪稱近年來中國舞壇難得的佳作。(河南省鄭州歌舞劇院)

| 上一篇: 又見高粱紅 |

| 下一篇: 文化部辦公廳關於開展2014年全國美術館館藏精品展出季活動的通知 |