分享到:

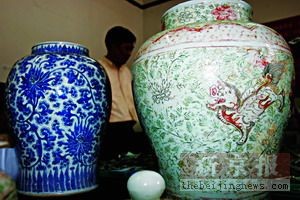

左為青花大罐,右為康熙五彩罐。記者浦峰攝

新京報(記者蔣彥鑫):在北京西城區毛家灣1號,北京文物局等發掘出近百萬片陶瓷殘片,且大都來源於明朝早中期。

北京市文物局局長梅寧華說,這是迄今為止,全國發現的最大的瓷器坑。目前,該瓷器坑如何形成,尚是待解之謎。

已整理出70多萬片

31日,一千多箱陶瓷殘片整齊地堆放在北京市文物研究所。據介紹,發掘工作8月3日結束,目前已整理出的陶瓷殘片共70多萬片,還有部分尚未整理。

瓷片來源於西城區毛家灣1號。該地目前是中央文獻研究室的辦公點,昨日,大樓正在整修,地面上坑坑窪窪,但發掘出瓷器的坑已經鋪設好供暖管道,並已經添埋。

據介紹,埋藏陶瓷殘片的大坑呈不規則長方形,長7.8米,寬5米,最深的東南角距離地表4.3米,大坑之內,滿滿當當地裝滿了陶瓷殘片。北京市文物局局長梅寧華說,在盛產瓷器的景德鎮,也未一次性出土過如此大量的瓷器。初步估計應該是明代中後期埋下的。

殘片年代跨度200年

此次出土的陶瓷殘片絕大多數是屬於明代早中期的,有極少數屬於元朝,大概年代跨度為200年。蹊蹺的是,在70多萬殘片中,卻拼不出一個完整的器皿,有的器皿有使用過的痕跡。

除了年代不一之外,殘片並非來自一個地方,而是產自全國各個窯口,包括景德鎮窯、龍泉窯、鈞窯、瓷州窯、樞府窯、德化窯、哥窯等,其中以景德鎮燒造的最多。

同時,這些瓷片多是民窯產品,僅有個別出自官窯。所出的器型基本涵蓋了日用瓷、陳設瓷和建筑用瓷等。

出土瓷片在釉色上,以青花釉、白釉為主。瓷片中,採用步施釉手法的器皿也佔不少,而此種技術目前已經失傳。

梅寧華說,此次發掘的陶瓷殘片,對中國明清時期的瓷器研究有著重大的價值。市文物研究所將對所有瓷片清洗分類後,再進行進一步研究,並隨時向社會公布研究成果。

■分析

瓷器坑形成有三種可能

31日,北京市文物局副局長孔繁峙接受記者採訪時說,大坑形成有三種可能。

1.瓷器庫的碎窯處理地據史書記載,毛家灣位於明皇城西北角的西側。可能當時在此設立了一個瓷器倉,存放宮廷所需陶瓷。久而久之,一些碎瓷則堆放在固定的位置,形成這個瓷器坑。

2.皇宮破碎用品堆積地該瓷器坑可能是當時宮中用過的舊瓷破瓷的堆放地,這樣就能解釋為什麼沒有完整的器皿,而且有使用過的痕跡這兩點。

3.運輸中的碎窯處理地毛家灣在當年可能是水路運輸的某個終點站。在運輸途中,一些瓷器損壞後,為了不造成環境污染,人為挖出大坑,用於掩埋這些碎窯。

孔繁峙表示,目前,這些都是推測,相關部門將進行進一步的研究,確認瓷器坑的來源。

| 上一篇: 香港迪斯尼樂園12日開園 曾慶紅出席開幕式 |

| 下一篇: 56古琴56民族共慶祖國56華誕 |