分享到:

圖為“阿拉伯之路——沙特出土文物”展覽新聞發布會

文化部政府門戶網站記者李慶禹 攝

由中國國家文物局、中國國家博物館和沙特旅游與民族遺產總機構共同主辦、中國文物交流中心承辦的“阿拉伯之路——沙特出土文物”展覽,將於2016年12月20日—2017年3月19日在中國國家博物館展出。這是中國與沙特阿拉伯建立全面戰略伙伴關系後,中沙雙方在文化交流與合作方面取得的一項重要成果,是中國國家博物館舉辦的重要外展之一,也是中國國家博物館第二個以西亞地區歷史文化為主題的國際交流大展。

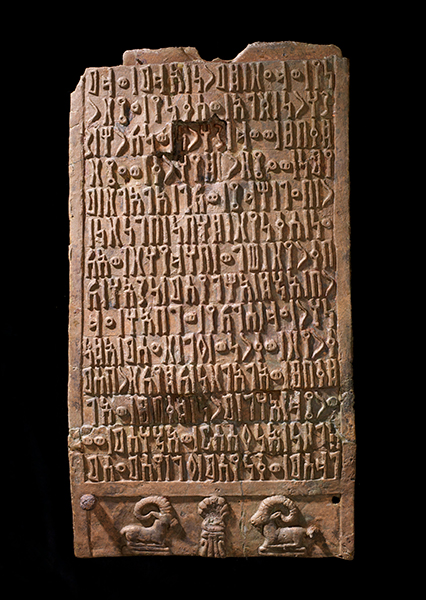

本次展出的466件(組)考古與文化遺物來自沙特阿拉伯王國多個博物館的珍藏,是過去四十年間沙特阿拉伯王國考古調查、發掘工作的重要成果,其中不乏震驚世人的發現。這些珍貴文物的時代跨度自一百萬年前的石器時代開始,經史前時期、前伊斯蘭時期、伊斯蘭時期,直至近現代沙特王國的誕生,全面反映了沙特境內古代伊斯蘭文明和沙特阿拉伯本土考古學文化發生、發展的歷史進程。本展覽的大量文物出土於阿拉伯半島歷代香料之路、朝聖之路沿線,堪稱阿拉伯本土文化與東、西方文化之間交流和互動的重要物證。

一、“阿拉伯之路”展覽背景資料

2016年1月,中國國家主席習近平對沙特阿拉伯進行國事訪問。期間,雙方簽署了一系列重要協議,並共同宣布建立中沙全面戰略伙伴關系。雙方同意加強戰略溝通,密切戰略合作,鞏固戰略互信,相互理解和照顧對方重大關切,支持對方維護核心利益。此外,雙方同意推動文明對話,加強不同宗教和不同文化之間的包容互鑒,擴大兩國在文化、教育、新聞、衛生、科研、旅游等領域的交流與合作。現在,中沙雙方在中國國家博物館共同舉辦“阿拉伯之路——沙特出土文物”展覽,可謂適逢其時。

“阿拉伯之路——沙特出土文物”是沙特阿拉伯王國推出的最重要的古代文化展覽,曾先後巡展於法國、西班牙、俄羅斯、德國、美國等地的著名博物館,此次來到中國國家博物館展出,則是沙特古代文物在中國的首次展出。對於推動習近平主席提出的“一帶一路”建設,促進中華文明與阿拉伯文明之間的對話與交流具有重要意義。

二、“阿拉伯之路”展覽結構

本展覽分為六個部分:

第一部分為史前時期的考古發現,主要展示阿拉伯史前時期的武器、雕塑和工具,一些文物的歷史可追溯至一百萬年前。這些文物中最大最引人注意的是一件石馬。據考古學家研究,這匹馬的肩部突脊裝飾其實是早期的缰繩,這是馬被馴化的證據之一。這一發現很可能會改變人們對於馬的馴化歷史的認識。

第二部分為歐拉與泰馬的考古發現,主要展示歐拉、泰馬等阿拉伯西北部綠洲發現的雕像、石碑等歷史文物。這裡曾是香料之路的必經之地,阿拉伯北部通往敘利亞、美索不達米亞以及通往埃及、地中海東部的商路,都交匯於此。在當地部族的經營下,歐拉、泰馬相繼發展成為阿拉伯北部的區域文化中心,一系列文物讓人們有機會領略到納巴泰古代文明的傳奇風採。

第三部分為卡耶特法奧的考古與現,主要展示沙特阿拉伯中部地區卡耶特法奧的重要考古發現。卡耶特法奧是古代貿易之路上最為富庶的城市之一,它位於幾條阿拉伯南北商貿路線的交叉點上,這裡生長著茂密的椰子林,商貿市場、寺廟、墓地遍布各地。對常年生活於茫茫荒漠中的人們而言,這裡堪稱天堂。無論是埃及式的黃金飾品還是羅馬式的門環,卡耶特法奧的考古發現表明,這座位於荒漠邊緣的城市曾經孕育了燦爛的歷史文化。

第四部分為塔魯特的考古發現與迪爾蒙、格拉。塔魯特島是阿拉伯東北部最大的棗椰綠洲之一。20世紀60年代,人們在修筑堤道時揭開了一系列重要的考古發現,其中年代最早的遺存可以追溯至公元前2900年,與塔魯特島和美索不達米亞之間的商貿往來密切相關。

第五部分為麥加與朝聖。公元631年,即先知穆罕默德去世的前一年,他離開麥地那重返麥加。後來,這次行動即以朝聖而聞名。公元七世紀晚期,伊斯蘭信仰在阿拉伯半島之外得到迅速發展。為了便於日益增多的信徒前往麥加朝聖,必須開拓更多通暢便利的朝聖路線,此前連接半島內外的商旅之路往往被改造成了通往聖地的朝聖之路。長此以往,在一些重要的朝聖之路上,驛站、水井、物資補給中心等設施也得以迅速發展。

第六部分為沙特王國的形成。能夠體現沙特第一王國、第二王國的遺物包括一些武器、珠寶以及文字材料。王國的建立者阿卜杜勒阿齊茲國王的一些個人物品也特別展示於此。佩劍、長袍、馴鷹裝備等物品讓人們有機會真切了解沙特王國建立者的一些個人生活細節。

三、 “阿拉伯之路”展覽文化內涵

長久以來,人們印象中的阿拉伯半島都像是一片與世隔絕的神秘之地,也是一片充滿傳說的奇跡之地。近年來,很少有考古發現能夠像“阿拉伯之路——沙特出土文物”展覽展示的文物一樣,顛覆人們對於一個地區古代歷史的認識。本展覽遴選了近幾十年來沙特王國發現的近500件出土文物,嘗試利用考古學研究成果揭開阿拉伯半島的神秘面紗,向人們展示發生在這片土地之上的傳奇歷史和文化傳統。

由於自然地理環境的限制,阿拉伯半島的大部分地區都處於熱帶沙漠氣候的影響之下。對於人類而言,這裡的生存條件可謂嚴酷。然而,石制工具、武器等上百萬年以來阿拉伯半島上最早的人類活動遺存,昭示這裡有著足夠悠久的古代文化傳統。進入歷史時期以後,在香料、寶石、絲綢、茶葉、瓷器等商品貿易的驅動下,香料之路、絲綢之路先後穿越荒漠,貫通於阿拉伯半島的各個綠洲之間,在古代東、西方世界之間架起了一座橋梁。沙特地區曾先後孕育了納巴泰、德丹、格拉、迪爾蒙等古代文明。它們在與半島其它文明碰撞、融合的過程中不斷地演進、積澱,並在與希臘、羅馬、美索不達米亞、印度、中國等異域文明的交往過程中,對世界古代文明的發展造成了相當的貢獻和影響。進入伊斯蘭時期之後,麥加、麥地那等宗教聖地更是長期吸引著全世界廣大信徒前來朝聖,人們對於阿拉伯半島有了更多的想象和神往。麥加周邊地區發現的一系列考古遺存,讓人們看到了伊斯蘭宗教信仰對阿拉伯半島產生的巨大影響。近現代時期,沙特阿拉伯王國的形成,則實現了宗教與世俗政治的理想結合,為這裡帶來了長久的和平與發展。

商貿之路與朝聖之路是貫穿“阿拉伯之路——沙特出土文物”展覽的兩大主題。“阿拉伯之路”展覽深刻反映了商貿、宗教以及權力競逐能夠克服一切地理隔閡的道理。人類歷史形成於一系列漸次發生的活動,並以其內在互動的關聯為特質。古代文化皆非憑空出現,文化間的交流時有發生,甚至持續不斷並跨度廣遠。交流為彼此帶來了文化面貌的變化、技術方法的轉變以及源源不斷的創新動力。千年以來,經濟交流、商貿往來與朝聖活動為遠至內陸沙漠的阿拉伯半島各個地區帶來了跨區域的發展動力,也造就了阿拉伯獨特的文化地理特點。

本次展出的不少考古遺物曾長期覆蓋於荒漠之下,早已消失在人們的集體記憶之中﹔如今,它們成為沙特各個大學和沙特旅游與民族遺產總機構的研究課題,國際其它學術團體也廣泛參與其中。從20世紀60年代開始,沙特王國在阿拉伯半島開展了廣泛的考古調查和發掘工作。在考古學家們的努力之下,一批批重要的考古發現從沙漠荒丘中揭示出來,一件件珍貴的古代遺產得以重見天日。本次“阿拉伯之路——沙特出土文物”展覽對迄今發現的沙特境內的古代考古學文化進行了全景式的展示和呈現,為中國人民了解和認識沙特阿拉伯王國的古代文化與歷史提供了不可多得的良機。