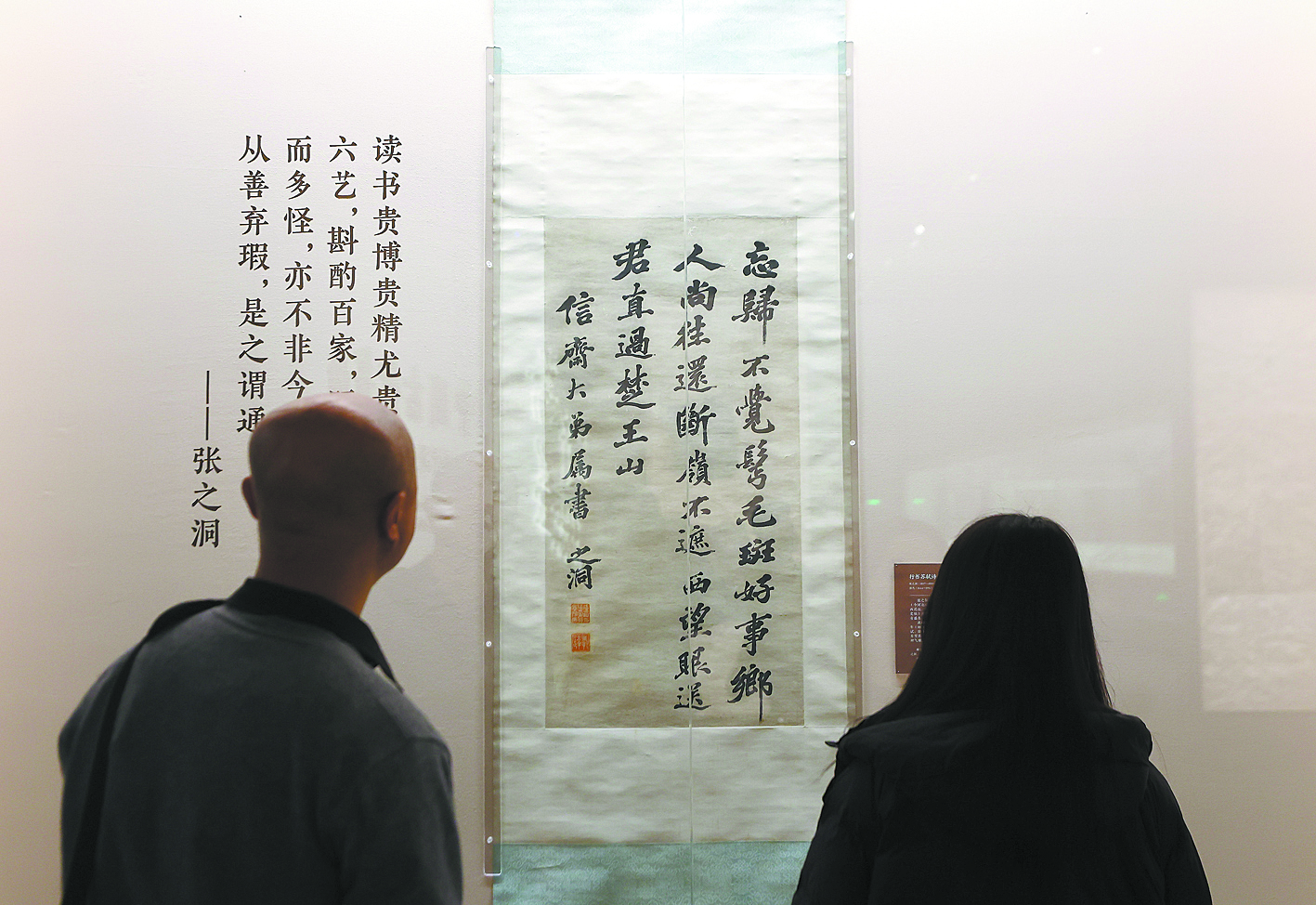

展覽現場 記者 盧旭 攝

展覽現場 記者 盧旭 攝

近年來,中國國家博物館不斷探索新的展覽選題,對基本陳列、專題展覽進行改陳升級。就在不久前,中國國家博物館專題展覽之一的“中國古代書畫”經過新一期改陳後與觀眾正式見面,70余件清代書法墨跡和歷代碑帖善本受到廣泛關注。

以漢字為載體的中國書法,是中華民族獨一無二的藝術瑰寶,蘊含著深厚的文化內涵、審美情趣和時代特征。在科舉制度影響下,清代一大批進士成為推動清代書法繼承、變革與創新的一支重要力量。

“臨摹歷代經典碑帖是書法研習的不二法門。”中國國家博物館策展人劉曉麗介紹,清代書壇多元發展,然摹古、復興是主流,彷效前人、取法碑帖蔚然成風,並衍生出帖學、碑學等書學理論和創作流派。其中,一些書法家以晉唐法帖為宗,在廣泛汲取《淳化閣帖》,“宋四家”及趙、董等名家書風的基礎上創立自家風格。另一些則多效法秦漢六朝碑版和金石文字,不僅推動了篆、隸的復興,也促使楷、行、草新貌紛呈,其作品更因長於借古開今、表現個性而備受後世稱譽。

展覽中,《王文治行、楷書卷》以巨大的尺幅吸引了眾多觀眾的觀摩。王文治是清干隆二十五年(1760年)的探花,他年輕時即以書法聞名,因喜歡用淡墨,被稱為“淡墨探花”。本卷由7件行、楷書作品合裱而成。其中既有王文治自作詩文,如《次韻奉答祝芷塘京都寄懷之作》四首、《秋草》四首等,也有其習書心得,以及書王勃《還冀州別洛下知己序》、臨宋拓《多寶塔碑》等。“這幅作品運筆簡潔流暢,結構疏散妍美,偶有淡墨飛白,給人一種秀逸之感。”劉曉麗說。

在古代,書法是書寫藝術,也是宦場交往、人情往來的重要媒介,尤其是一些應制題贈類作品,如《王澍楷書壽序軸》就是典型作品。此壽序是王掞為姜任修的母親七十壽辰所撰寫,由王澍以小楷謄錄。這幅楷書作品端庄方勁,穩健自然,布局緊湊有序,氣韻連貫。

詩歌是人類精神世界的重要表達,其常借助於山川萬物,詠物以抒懷。清代進士書家中有不少以詩名世者,他們以詩入書,將澎湃詩意於筆端自如揮洒,不僅賦予詩詞以形態,更平添書法之神採。

展覽中,伊秉綬行書《秋水園梅花》詩軸別具一格,備受矚目。伊秉綬是清干隆五十四年(1789年)進士。伊秉綬的書法學習自漢隸,受《張遷碑》《裴岑紀功碑》等作品影響巨大。“因此可以看到這幅行書中泛隸草韻味,筆墨流暢飄逸,頗具節奏感。”劉曉麗說。

公牘信札也是本次展覽的重要部分。“公牘信札既是了解和研究清代進士生平交游的珍貴史料,也體現了書法藝術在不同情境下的變化。”劉曉麗表示,奏折、考語、判牘等大抵為陳述軍政民情,因此遣詞嚴謹,書寫工整﹔信札則多記錄親友往來間的瑣事日常,書寫更隨心所欲,也就更具天然、率真之趣。

《鄭燮行書判牘冊》是鄭燮在山東濰縣任縣令時的部分判牘,後人在濰縣檔案中偷剪下來,作為藝術品珍藏,又經人裝裱成冊,流傳至今。其內容有關婚姻、財產等糾紛,從中可見鄭燮嚴格執法、秉公辦案的為官風格。“此冊所集判詞雖風格多樣,卻皆體現了其峻拔奇崛、自出機杼的鮮明藝術個性。”劉曉麗說。

值得一提的是,為了提升觀展體驗,展覽還增加了多媒體裝置和互動區域。展覽運用視頻形式模擬了張之洞行書蘇軾《送蜀人張師厚赴殿試二首(其一)》的創作過程。同時,展線上還穿插了以《聖謨廣運圖》卷、歷代著名碑帖等為內容制作的動畫和投影,設置了古代文人書房體驗空間以及方便觀眾即興書寫的水寫案台等,不僅能看,還能學、能寫,讓觀眾全方位感受書法藝術的魅力。有觀眾在留言本上寫下:“看完展覽,就像上了一堂‘書法大師課’,真是令人沉醉其中。”(劉源隆)