分享到:

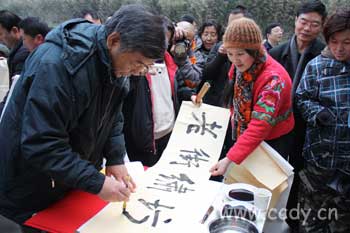

王镛为四川灾区羌绣绣坊题写匾额。 本报记者 焦 雯 摄

中国文化报记者焦雯 干德明 付敬蓉报道:“老师,给我家也写一副嘛!”“等一下,还有我家!”2月7日,在四川省汶川县映秀镇老街村,由文化部组织慰问灾区的艺术家们被村民团团围住,大家纷纷上前“索要”春联、剪纸、绘画,希望这难得的作品能为自家的新年添上几分好彩头。

“呵呵,写得腰都疼了,大家太热情了。”中国艺术研究院中国书法院院长王镛笑着说。由于桌子较低,要春联的人又太多,他只能弯着腰,一次次为灾区人民写下新年的祝福。“这是我第一次来灾区,亲眼目睹地震后的景象,感到非常震撼。能到这里尽自己所能,为灾区人民写点春联、带来问候,我感觉很有意义。”王镛表示。

“今天我带了400幅剪好的作品过来,另外还有五六十幅比较大的剪纸,全都送出去了,有几个村民没有拿到,还挺失落的。”活动还在进行中,山东剪纸艺术家卢雪带来的作品就已全部送出,难免让她觉得有些遗憾。

为将新春的祝福送给灾区百姓,文化部于2010年春节前组织艺术家们深入四川、甘肃、陕西地震灾区,开展“吉祥新春,温暖同行——文化部送春联、送年画下基层”活动,除由艺术家们现场书写春联、作画之外,文化部还特别印制了5万份由著名书法家书写的春联和1万余份中国美术馆馆藏年画精品,分发给当地群众。

文化部副部长王文章带队参加了此次赴四川灾区的慰问活动,中宣部文艺局副局长汤恒、文化部艺术司巡视员蔺永钧、中国文化报社总编辑卜键等和包括王镛、曾来德、范杨、李相国等在内的17位艺术家,一同赶赴四川灾区。位于“5·12”地震震中的映秀镇,是此次四川灾区慰问的第一站,第二站则是位于崇州市的街子镇、罨华池。活动从2月5日持续到9日。

2月7日一大早,艺术家们即从成都出发,赶往映秀。在汶川地震纪念地——映秀漩口中学遗址内举行了简单的祭奠仪式后,队伍便驱车前往映秀镇老街村文化活动中心,为当地群众作画、送春联。

还未下车,大家就被这个震后新建的小村落吸引了。一栋栋以红、白为主色调,藏羌建筑风格相结合的小楼,依山势错落有致地排开。楼与楼之间,平整的水泥马路延展其中,一直到村落尽头的村民活动中心。村民们早早地就迎候在前面的小广场上,见慰问小分队的车辆前来,不禁高兴得鼓起掌来。广场上,书写春联和绘画的小桌早已摆开,笔墨纸砚也已准备停当,书画家们下车后顾不上休息,当即挥毫泼墨。

在书法家陈忠康的桌前,一位羌族姑娘请他为自己家写一副春联,当问及想写什么内容时,她说:“就写这两行吧:家园重建谢党恩,万众一心爱祖国!”

另一位身着民族服饰的妇女则在王镛桌边等候多时,并羞涩地说:“请您给我们的羌族绣坊题个匾额吧!”原来,她是汶川县的羌绣老师龚子君。震后许多灾民失去了土地,需要学习新技能以开始新的生活,于是,大大小小的羌族绣坊便在灾区兴建起来,仅她执教的绣坊就有十几个。“大师好不容易来一次,我们绣坊的姑娘特别希望他能给我们题个匾额,也是一种鼓励嘛!”龚子君告诉记者。

转眼间,时近中午,书画家们虽然轮番上阵,但还是难以“招架”住村民们索字的热情。活动临近尾声,王文章告诉意犹未尽的村民们,文化部已提前为乡亲们印制了许多名家书写的春联,以及精心挑选和印制的年画精品,大家可以挑选自己喜爱的作品带回家。

“以前都要跑好远,到集市上买春联,现在把春联送到家门口来了,还都是大师写的,我们真是太高兴了。贴上春联,新年就更热闹了!”一位刚刚拿到书画家范杨书写的春联的老太太欣喜地说。望着拿着春联和年画、欢天喜地的老街村村民,王文章深情地表示,希望映秀人民过一个快快乐乐的春节,欢欢喜喜地走进新的一年。

| 上一篇: 文化部举办新春招待会 |

| 下一篇: 文化部书法家送春联下基层 |