分享到:

为进一步贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,不断提升北京全国文化中心的城市战略定位,更加丰富首都人民群众的文化生活,北京市从实际出发,在盘活文化资源、服务剧目创作、丰富舞台艺术等方面,进行了有益尝试和实践探索。

精品剧目创作生产是具有一定规律性的活动,创意、剧本、排练、加工、演出等多个环节环环相扣。当前,在北京文艺演出环节,存在“两高一不平衡”的突出问题,即租用剧场成本过高、演出票价过高、剧场资源利用率不平衡的现实问题。据调查,全市共有各种类型的文艺院团640家,大多数艺术院团没有自己的演出场所,需要租用剧场。同时,剧场资源利用不平衡,据调查,北京市注册营业性演出剧场105家,但全年演出场次超过200场的只有30余家,大多数剧场全年演出场次不足100场,利用率不高,存在资源浪费现象。

北京市剧院运营服务平台的建立,主要是针对舞台艺术存在的院团无剧场,剧场无演出的不平衡问题,以整合首都文化资源为抓手,以扶持演出环节为切入点,在艺术生产的演出终端,打造衔接艺术生产单位、演出场所和观众三方受益的公共文化服务平台。平台自2015年11月开始实施以来,到今年10月底,共遴选了115台223场剧目,已经演出了78台152场,包含了12个剧种,涉及13个省市,共吸引9.7万观众观看,取得了良好成效,深受广大文艺院团的喜爱和青睐。

一、统筹政府资源,搭建剧院运营平台

为推动文艺繁荣发展,北京市积极转变政府管理理念,真正从办文化向管文化、向服务文化发展转变,切实统筹政府资源,把资源优势转化为文艺创作生产新优势,努力为文艺从“高原”向“高峰”迈进创造有利条件。

剧院运营服务平台通过购买公共文化服务的方式,集中统一购买剧场资源,按照不同剧院的定位,充分考虑交通、人口分布、剧场利用率等特点,匹配好院团演出的需求,个性化定制。试运营阶段,主要采购7家剧场演出场次,在2016年正式运营中,又把剧场资源范围进行了扩大。从一年以来的运营情况看,纳入平台的剧场利用率明显得到提高,功能也有效提高。比如纳入平台采购场次的北京剧院,前几年演出场次稀少,院团和观众的知晓度低。在剧院运营服务平台的推介下,进入平台承接了17场演出,之后陆续有院团与其商洽演出事宜,通过平台提升了知名度,为其带来了发展新动力。

在演出环节,剧院运营服务平台有效促进了院团与剧场的对接,让院团有地方演戏、剧场有戏可演,有效解决了资源利用不均衡的突出问题。这种创新做法是政府文化管理创新的一次有益实践。一方面政府不直接参与剧目创作生产,而是购买剧场资源,做好剧目生产要素的统筹,再提供给剧目生产方。另一方面,政府统筹的剧场资源不特定给予某一类院团,而是针对所有文艺院团,不论民营还是国有,甚至是不论京内还是京外,使资源利用效率最大化。

二、实施精准扶持,打造精品剧目孵化平台

北京市剧院运营服务平台以演出终端为抓手,创新舞台艺术扶持方式,精挑细选演出剧目,有效引导各类文艺院团创作生产,激活各类文艺院团的创作动力。剧院运营服务平台面向全社会征集剧目,不论京外和京内、不论国有和民营院团。征集到的剧目由专家委员会进行严格把关和筛选。对于进入平台演出的剧目,给予两个演出场次(一天装台、两个演出场次)演出场租费用补贴。补贴分为两种方式,即零场租(场租全免)和低场租(扶持50%)。从实际运行情况看,截止到10月底,115台剧目中,已经有67%的剧目享受到了零场租补贴。

剧院运营服务平台的运行,进一步丰富了首都舞台艺术,进入平台的剧目,都是按照专业标准,经过业内专家精挑细选遴选出来的,无论是题材内容、思想内涵、艺术水准,还是主创团队、演员阵容、制作水准等都代表了一定的专业水平。平台剧目呈现出“四化”特色:主题鲜明化,既有历史文化、抗战长征、现代生活、家庭亲子等题材,还有反映地域文化特色、民间神话传说等内容,打造了“全国地方戏演出中心精品剧目展”、“纪念建党95周年暨长征胜利80周年演出季”等活动,体现了导向性;剧目板块化,设计了戏曲板块、话剧和儿童剧板块、综合演出板块、特色主题演出板块等4个演出板块;剧种多样化,包括戏曲59台,话剧、儿童剧38台,其他类演出18台;剧团全面化,涵盖国家、省、市、区等多级院团,国有、民营等多类型院团,京内外多地院团,其中京外地区入围22台,津冀地区入围7台。

表一:剧院运营服务平台剧目结构

北京市剧院运营服务平台,以对演出环节的扶持来引导剧目的创作生产,通过对剧目的选择,明确了舞台艺术扶持的方向、重点和内容。这种方式为院团保障了基本的演出费用,让文艺院团减轻了后顾之忧,有效地激发了文艺院团创作生产的积极性;同时改变全过程扶持介入剧目创作生产的办法,转而抓住演出终端,采取调控式、引导性的办法,给予了院团更多创作的自主性和灵活性。今后,剧院运营服务平台将坚持剧目选择的导向性,将平台打造成为剧目创作生产的风向标,推出更多精品剧目。

三、盘活社会力量,创新剧院管理平台

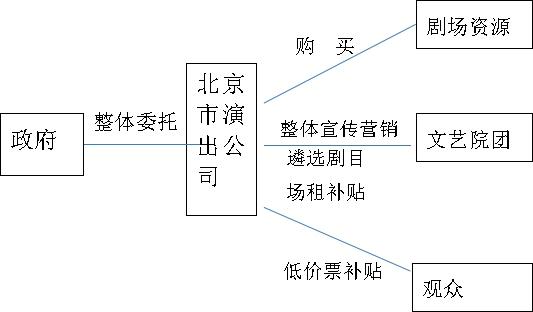

北京市剧院运营服务平台由政府搭建,但具体运营则交给有资质的社会力量,实施专业化运营管理。主要是通过公开招标,委托北京市演出公司具体实施运营。该公司是国家A级资质专业演出机构,对于北京演出市场比较熟悉,能够连接演出市场上下游各方资源。北京市演出公司主要负责组织项目遴选、匹配演出场地、设计票务方案、进行剧目推介宣传等全流程工作,提供专业化演出服务。从实际运营情况看,北京市演出公司从项目遴选到整体宣传推介、票务设计等各个环节,都进行了较好的组织。特别是通过捆绑打包剧目资源和媒体资源,进行整体宣传,最大程度提升了剧目的影响力,降低了演出成本,扩大演出效益,组织运营顺畅有序,剧目、剧场都实现了扩大影响力和吸引力的效果。同时,平台加强了日常专业监管,主要是通过建立专家评审机制(主要用于遴选项目)、信息透明公开机制(主要是提前发布公示遴选结果、演出等相关信息)、开放的专业监督和考评机制(聘请专业机构监督和评测机构)等,实现对项目的全过程监督。

未来,平台将积极探索专业化发展道路,围绕演出需要,吸引演出市场上下游专业服务机构或团队进入平台,整合票务、宣传等多种专业服务力量,为进入平台的院团或剧场提供有针对性的服务,帮助其解决除场租以外的各类实际困难。同时,也积极开辟社会力量进入的渠道,激发社会力量参与剧院运营、剧场运营的动力,充分释放首都舞台艺术繁荣发展的活力。

图一:北京市剧院运营服务平台架构图

四、实施惠民工程,创建服务观众的平台

演出市场的消费主体是观众。剧院运营服务平台创新培育吸引观众方式,释放演出市场活力,在对演出环节进行场租补贴的同时,对售票也提出了明确要求。实施“保低限高”政策,即低价票(100元以下)要占到可售票的30%以上,高价票不超过380元。从实际效果看,低价票政策吸引了很多观众进入剧场看戏。截至10月底,共设置了6.1万余张低价票,让观众得到了实实在在的实惠,平台的演出市场逐渐升温,运营期间共售票659万元。

同时,平台把培育观众作为重要职能之一,通过网络抢票、走进社区宣传剧目等方式,精准对接有需要的观众群体,并给予观众一定的优惠,培养看剧习惯,这对于释放演出市场活力,具有打基础谋长远的重要意义。未来,剧院运营服务平台坚持实施惠民低价票政策,在票价方面推出实实在在的优惠外,还将在平台的框架内,组织一些剧种普及讲座、体验等活动,针对不同剧目和观众群体,推行引导性欣赏,提高观众参与度,提升欣赏水平。

北京市剧院运营服务平台是繁荣首都社会主义文艺舞台的创新举措,打破了体制机制限制,畅通了各类文艺院团参与首都文化改革发展的渠道,吸引了国内外优秀院团的积极参与,是从文化管理理念到实践创新的一个典范。今后,推动北京市剧院运营服务平台发展,将坚持着眼于繁荣首都社会主义文艺,立足于为剧场、院团提供专业服务,坚持政府引导、市场化运作,为院团和剧场之间搭建桥梁,按照市场机制配置剧场和剧院剧目资源,积极引入社会资本和社会专业中介机构进入平台,参与到剧目创作生产的全过程,使其真正成为“北京剧院资源统筹平台、优秀剧目推介平台、精品剧目孵化平台、文化惠民实施平台”。(来源:北京市文化局)

| 上一篇: 北京市春节期间文化活动精彩纷呈 |

| 下一篇: 北京市创建剧目排练中心 激发首都文艺创作活力 |